Introduction

In this address, I present an understanding of voice within our metaphorical polis. This exploration reveals a power dynamic among and between voices that are differently embodied and positioned. Specifically, I identify dominant voices within political science as well as marginalized voices of those who experience sexist, racist, ableist, classist and other forms of oppression. This hierarchy is inherently troubling. It is also troubling because of the consequences it produces, one of which is a disconnect between the overarching narratives of our discipline and human experiences of suffering, resistance and resilience. My basic argument is that we need to critically examine the contours of political science, we need to make more space for and tend to the voices of those who experience oppression, and ultimately we need to apply our skills toward the ends of liberation and peace.

Over the past eight months, my understanding of voice has been both challenged and deepened. The horrific and tragic attack by Hamas on Israelis on October 7, the unrelenting and excessive violence by the government of Israel, the intensification of both anti-Judaism and Islamophobia worldwide, turmoil on our campuses, aggression against our colleagues and teargassing of our students have weighed, and continue to weigh, heavily on me, as I am sure it does on you. While the understanding of voice that I present here is rooted in my own experiences as a political scientist of Japanese-Canadian ancestry, this has been the larger context for my thinking on voice.

For this address, I explore narratives in two kinds of texts. One set is the 80 published presidential addresses over the 111-year history of the CPSA. These texts are signifiers of what is valued as political science, and who are valued as political scientists. They represent the dominant narratives within our discipline, including its concerns, frameworks and methodologies, as they consolidate and shift over time. Where there is dominance, there is resistance. Looking closely, we can see a tradition of certain presidents articulating ideas intended to nuance, challenge and subvert established assumptions and practices. Looking beyond dominant discourses, we see a persistent breaking of silence to give voice to or to amplify the voices of excluded communities. In certain presidential addresses, we see methodologies that are explicitly critical and transformative of existing systems that are sexist, racist, colonial and/or otherwise oppressive.

The second set of texts comes from my family. As an interpretivist, I understand myself to be implicated in my studies. Interpretive approaches involve embracing the necessary participation of ourselves in our analyses, specifically to develop novel insights into social and political phenomena and to generate interesting, trustworthy and relevant theory. Like others employing interpretive methodology, I design research projects to leverage my embeddedness in particular contexts (see Fujii, Reference Fujii2018; Schwartz-Shea and Yanow, Reference Schwartz-Shea and Yanow2012; Wagenaar, Reference Wagenaar2011; see also Ackerly et al., Reference Ackerly, Cabrera, Forman, Johnson, Tenove and Weiner2024). I employ elements from autoethnography, which stems from a tradition in sociology and anthropology of collecting, analyzing and theorizing “life histories” (see Boylorn and Orbe, Reference Boylorn and Orbe2016 and Chang, Reference Chang2016). Political science has been slow to take up autoethnography, but there are notable contributions (see, for example, Behl, Reference Behl2017; Sian and Dhamoon, Reference Sian and Dhamoon2020; Thompson, Reference Thompson2022; and Tungohan, Reference Tungohan2020). Using elements of this methodology, I examine my experiences as a Yonsei (fourth-generation Japanese-Canadian) who was raised by a single mom, an artist and a Sansei (third-generation), and who grew up with Nisei (second-generation) grandparents, resilient and dignified even as they, their brothers, sisters, children and other family members were incarcerated by the Canadian state in the livestock building at Hastings park (Figure 1 below), internment camps in British Columbia's Slocan Valley and a northern Ontario POW camp, for the “peril” they were considered to pose.

Figure 1. Men's Dormitory at Hastings Park Livestock Building, circa 1942.

Source: Leonard Frank; Nikkei National Museum and Cultural Centre, circa 1942.

In the disconnect between the texts of past presidents and those of my family, I develop a deeper understanding of how my voice finds space in our discipline. This disconnect enables me to understand my motivations for pursuing studies in political science, becoming a political scientist and employing skills I have learned in this discipline as acts of solidarity.

Indeed, the exercise of exploring these texts in parallel helps me clarify what I take as the fundamental concerns of political science: humans, their relationships of domination and subordination and the voices of those who suffer oppression and seek liberation. These concerns are not outside us and do not lie in institutions, structures and systems beyond us. Instead, they are personal, interpersonal and transgenerational, and they emerge in and from everyday interactions among humans. These interactions are the substance of larger political forces such as patriarchy, racialization and capitalism, for example. Often this quotidian terrain of politics, involving people being othered—for example, being shunned, excluded, displaced, incarcerated, raped or killed—is obscured in and by central narratives of our discipline. Sometimes, this obscuring takes the form of overlooking and sometimes of erasing. Sometimes, the obscuring is self-imposed by those who seek refuge and nourishment in hidden communities of resistance. Understanding politics requires a range of methodological approaches, including those that are more relational, trust-oriented and attentive to voices and realities that are obscured. In my view, we may sometimes be required to deploy our skills in solidarity with communities experiencing oppression and violence and to work toward their liberation. I hope that the themes presented in this address resonate with you as fellow human beings, scholars and political scientists.

Voice

Voice refers to sounds produced by an animal's vocal organs. Voice emerges from an instinctively choreographed dance of the lungs, larynx, tongue, teeth and lips. The concept of voice, of course, refers to much more, especially with respect to animals of the polis. Voice is embodied, and as it is heard, seen and interpreted—or not—it assumes meaning within contexts of cultures and subcultures. Voice is recognized and legitimized—or not—through political processes, that is, processes characterized by human exercises of power and relationships of dominance and subordination. Given these realities, not all voices are equal. Some are powerful. Others are marginalized. Others still are silenced. This is, essentially, what I mean by voice politics.Footnote 1

The consequences of voice politics relate to both justice and epistemology. Hierarchies of voice can be unjust. This is especially true when they are given shape by sexist, racist, homophobic, transphobic, ableist and classist biases. Such hierarchies are unjust in and of themselves, and they have unjust implications. They can result in barriers to the necessities for meaningful human existence, including clean water, nutritious food, healthy ecosystems, cultural inheritance of languages, customs and traditions, membership in accepting and supportive communities, engagement in meaningful work providing a living wage, leisure time for creative and recreational activities that bring us joy and safety from aggression and violence. Epistemological consequences are related. Whose voices are legitimated, whose are prioritized in communications, whose come to dominate collective narratives, and by extension, whose are minimized or excluded have implications for knowledge. Whose voice dominates can determine what are identified as concerns worthy of knowledge generation, who are included as participants in developing knowledge, and how methods are deployed to create knowledge. The consequences of voice politics for justice and knowledge are existential and pressing.

There are many traditions within social and political thought that centre voice. I briefly highlight four that emphasize the epistemic, justice and liberatory aspects of voice.Footnote 2 Thus, for feminist standpoint theorist Nancy Hartsock (Reference Hartsock, Tuana and Tong1995), knowledge is situated and perspectival, it is produced from multiple standpoints and the knowledge of those who are oppressed should be privileged. For Hartsock, these lived experiences offer crucial insights into the nature and effects of oppression and ways of ending it (Reference Hartsock, Tuana and Tong1995: 70-5). By revealing what is obscured by those in power and what is obscured from them, these insights provide a more comprehensive view of reality. These insights give rise to a more accurate body of knowledge of injustices that stem from certain norms, practices and institutions. Critically, these engaged perspectives can serve liberatory endeavours.

Black feminist bell hooks (Reference hooks1984) challenges the claim that there is a single oppressor and a shared experience of oppression, which many White feminists used to believe. hooks focuses on multiple and overlapping identities, especially racialization as Black, gendering as woman and membership in lower socio-economic classes.Footnote 3 For hooks, Black women are uniquely positioned to generate comprehensive and transformative knowledge, writing “we bear the brunt of sexist, racist, and classist oppression,” whereas White women and Black men “have it both ways,” acting as both oppressor and oppressed (Reference hooks1984: 14–15). hooks goes on: “Both have led liberation movements that favor their interests and support the continued oppression of other groups” (Reference hooks1984: 14–15). hooks argues that Black women often have lived experiences directly challenging dominant classist, sexist, racist structures and ideologies (Reference hooks1984: 15). Black women are uniquely positioned to develop strategies to end sexist oppression.

Indigenous resurgence scholar Gina Starblanket also emphasizes the epistemological, relational and political dimensions of voice and narrative.Footnote 4 As she writes: “settler colonialism narrates itself into being through processes of storytelling,” and she wants “settlers to know these histories and how they have shaped their imaginaries, their relations, and the ways they conceive of their relations with others” (Starblanket and Hunt Reference Starblanket and Hunt2020: 16). She seeks to “invert dominant narratives so that the theft of Colton [Boushie], and other Indigenous people's lives, are taken as seriously as the theft of private property” (Reference Starblanket and Hunt2020: 16). She urges settlers to be cognizant of stories that structure not only our daily interactions, “but also the institutions that facilitate the way we interact with one another, how these mythologies might help to constitute these institutions unfairly, and how this has real, tangible, material effects for Indigenous peoples” (Reference Starblanket and Hunt2020: 16–17). The point, as I understand it, is to listen to and hear the voices of Indigenous peoples, and to understand their histories and stories in order to end colonial violence, actively advance decolonization and contribute to Indigenous resurgence.

Critical race theory is another tradition-centring voice. According to Richard Delgado and Jean Stefancic, a central thesis within critical race theory is the “voice of color” (Reference Delgado and Stefancic2017). As they write, “the voice-of-color thesis holds that because of their different histories and experiences with oppression, Black, American Indian, Asian, and Latino writers and thinkers may be able to communicate to their white counterparts matters that the whites are unlikely to know” (Reference Delgado and Stefancic2017: 11). For Delgado and Stefancic, we are shaped by and of narratives, including language, concepts and understandings that are racialized. “Race” is not objective but constructed through narratives. As such, the stories of people of colour can give rise to “a process of correction in our system of beliefs and categories by calling attention to neglected evidence and reminding readers of our common humanity” (Reference Delgado and Stefancic2017: 50–1). Voices of colour are inherently transformative, and they bear the potential to bring about the conditions for liberation.

These traditions crystallize the fundamental importance of questioning whose voices dominate and whose are marginalized or silenced. As political scientists, we need to be asking these questions with respect to our disciplinary community. These questions matter because they have implications for who among us is understood as authoritative, what is understood as constituting political science and how political science knowledge is developed. They matter because they affect what we know about the political world and what we do with that knowledge.

Text

Eighty presidential addresses have been published over the history of the CPSA. Between its inaugural meeting in 1913 and 1930, the association did not formally meet (Abu-Laban, Reference Abu-Laban2017: 903). The first three addresses by Adam Shortt (Reference Shortt1914), Oscar Skelton (Reference Skelton1930) and Stephen Leacock (Reference Leacock1934) were published in the Papers and Proceedings of the Annual Meeting of the CPSA in 1934. From 1935 to 1967, presidential addresses were published in the Canadian Journal of Economics and Political Science. In 1967, the Canadian Journal of Political Science (CJPS) was established and, in the following year, CJPS started publishing the addresses. Most presidents gave addresses and had them published, but several did not. Taken together, these texts offer fascinating insights into dominant narratives about our discipline. They offer glimpses into the concerns, concepts and themes that were deemed important to presidents and, presumably, to our community.

At first glance, three themes of dominance are clear in these texts: language, racialization and gender. Seventy-eight of the 80 addresses were published in English, three were published in French. The first was by Georges-Henri Levesque in Reference Levesque1952, the second by Léon Dion in Reference Dion1975 and the third by André Lecours in Reference Lecours2023. Lecours published his in two official languages, English and French (in Nunavut, Inuktitut and Inuinnaqtun are also official languages). As Past-President Francois Rocher and political scientist Daniel Stockemer write, “Nul ne conteste le fait que l'anglais soit devenu la lingua franca dans presque tous les domaines scientifiques” (Reference Rocher and Stockemer2017: 97). Similarly, Past-President Alain Noël writes in a preface to his 2014 presidential address that “[l]’usage de l'anglais pour la communication scientifique [est devenu], pour reprendre les terms de Stephen May, quelque chose comme un ‘choix forcé’” (Reference Noël2014: 650; May, Reference May, Kymlicka and Patten2003: 150). As suggested by Noël, we cannot deny the politics around the primacy of the English language in research settings and venues—including the presidential addresses of the CPSA. Citing Richard Simeon and Alexandre Pelletier (Reference Pelletier and Simeon2012), Noël writes: “L'exercice du pouvoir dans les associations [canadiennes]… se réalise ‘encore principalement en anglais’” (Reference Noël2014: 650). He thus opts for the strategic use of “la langue majoritaire pour s'inscrire dans les délibérations de la société plus large … tout en protégeant et promouvant sa langue dans des institutions séparées…” (Reference Noël2014: 650; Laponce, Reference Laponce2006: 146).

Another dominant narrative ties into racialized identities. Seventy-six addresses were given by those who present as White and whom I presume to be White (see also Everitt, Reference Everitt2021). The connection between one's racialization and topics and methods of study can be complex. But a connection exists. Racialized and minoritized scholars tend to engage in research that is critical and transformative of existing norms, practices and institutions (e.g., Bellas and Toutkoushian, Reference Bellas and Toutkoushian1999; Dhamoon, Reference Dhamoon2020; Henry and Tator, Reference Henry and Tator2012; James, Reference James, Chapman-Neyaho, Henry, Dua, James, Kobayashi, Li, Ramos and Smith2017; Nakanishi, Reference Nakanishi1993; see also Mahtani, Reference Mahtani2004 and Henry et al., Reference Henry, Dua, Kobayashi, James, Li, Ramos and Smith2017). As Past-President Vincent Seymour Wilson (Reference Wilson1993), as well as political scientists Kiera Ladner (Reference Ladner2017), Malinda Smith (Reference Smith, Henry, Dua, James, Kobayashi, Li, Ramos and Smith2017), Debra Thompson (Reference Thompson2008), and Nisha Nath (Reference Nath2011), have expressed in various ways, racialization has not been a part of our discipline's mainstream (see also Nath et al., Reference Nath, Tungohan and Gaucher2018).

Yet another overarching narrative relates to gender: Sixty-six addresses were given by individuals presenting as men. This dominance, as Past-President Vickers argued in her presidential address, and has argued over her career, has implications for “political science as a ‘cognitive community’ that shares ideas about what ‘counts’ as ‘politics’ and what constitutes ‘science’” (Reference Vickers2015: 748; see also Vickers, Reference Vickers2017). The interplay between the who and the what of political science is undeniable, and we see this in the texts of the presidential addresses.

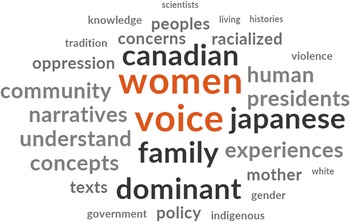

Indeed, a deeper wade into the texts reveals key themes that vary by gender. These are expressed in the below concept prevalence clouds.Footnote 5 Cloud 1 reveals the most prevalent concepts in all 80 presidential addresses. The top ten concepts include Canadian, governs, states, nations, party, policy, federation, economics, publics and powers. The cloud also includes rights, women, Quebecers, liberals, constitution, interests, institutions, ministers and gendering. Derived from all addresses, we can understand this cloud as representing the dominant narrative about the concerns of political science.

Concept Prevalence Cloud 1. Top 30 Concepts of At Least 5 Characters (80 Published Presidential Addresses, 1914–2023).

Cloud 2 is derived from the presidential addresses by men (n = 66). As expected, there is substantial overlap between the first and second clouds. The most prevalent concepts remain Canadians, governs, states, nations and party, as well as federations, policy, economics, publics and Quebecers. Other prevalent concepts shared between the two clouds are powers, liberals, rights, interests, constitution, culture, ministers, peoples, elections and individuals. Notably, the second cloud is silent on women and gendering. Given the substantial overlaps and the two silences, this cloud represents a concentration of the dominant narrative in Cloud 1. Since men constitute the vast majority of presidents, Cloud 2 can be viewed as a distillation of dominant concepts in our community. For me, however, the most striking feature of this comparison is the success of women presidents in pushing disciplinary boundaries to ensure that women and gender are present in the narrative represented in Cloud 1. This is quite remarkable given the ratio of men to women presidents, which is approximately 5:1.

Concept Prevalence Cloud 2. Top 30 Concepts of At Least 5 Characters (66 Published Presidential Addresses by Men, 1914–2023).

Cloud 3 contains the most prevalent concepts in presidential addresses by women (n = 14). Immediately striking is that Canadians and women are the two most prevalent concepts. These are followed by gendering, states, policy, government, rights, public, legislators and feminists. Also included are powers and institutions. This cloud reveals that women presidents, like men presidents, are interested in what are taken as the classic topics of our discipline. But women presidents are also keenly interested in what other women and genders are doing and what they are experiencing. Moreover, women presidents articulate concerns for diversity, groups, violence, Indigenous peoples, welfare, colonialism and immigration. Removing the men, we see a distillation of concerns for the personal, systemic and structural. In this light, Cloud 3 signifies a tradition of women scholars pushing for space for other women and other minoritized peoples and for research and methodologies that address their concerns.

Concept Prevalence Cloud 3. Top 30 Concepts of At Least 5 Characters (14 Published Presidential Addresses by Women, 1960–2022).

Taking a dive into the presidential texts reveals a tradition of women presidents challenging the dominant concerns of political science. In this tradition, we can see that women normalize the terms feminism and feminist (Past-Presidents Andrew [Reference Andrew1984]; Bashevkin [Reference Bashevkin1994]; Collier [Reference Collier2022]; and Vickers [Reference Vickers2015], for example). Women engage intersectionality in their analyses (Past-Presidents Jenson [Reference Jenson1997] and Gidengil [Reference Gidengil2007], as examples). Women include discussions of LGBTQIA2S communities (Past-Presidents Smith [Reference Smith2009] and Everitt [Reference Everitt2021], for instance). Women critically examine colonialism (Past-Presidents Abu-Laban [Reference Abu-Laban2017] and Arneil [Reference Arneil2020]) and discuss Indigenous peoples, as well as other racialized and minoritized communities (Past-Presidents Abu-Laban [Reference Abu-Laban2017]; Collier [Reference Collier2022]; Hiebert [2018]; and Timlin [Reference Timlin1960]). Women expand political science to include interpersonal violence and genocide (Past-Presidents Arneil [Reference Arneil2020] and Collier [Reference Collier2022]). This deeper dive also reveals the contribution of one president who centred racialization and racism in his address, Vincent Wilson, the only Black president—so far—of the CPSA (Reference Wilson1993). In naming these communities and experiences, these presidents contribute to legitimating them as concerns of our discipline.

While in these addresses, dominant narratives about political science have expanded to include a broader range of issues and voices, we also see troubling absences. Major events and themes related to gross violations of principles of justice, involving unspeakable violence, or causing tremendous suffering to humans, communities and their descendants are not discussed. As such, there is still a need to continue expanding our discipline's concerns, ethics and methodologies to listen to, take seriously and act in solidarity with those seeking justice and liberation. By exploring texts from my family's history, in parallel to those of CPSA's presidents, I contribute to the tradition of pushing the contours of our discipline outwards to make it more inclusive—even radically inclusive.

Tradition

My voice comes from a tradition and community running parallel to the history of political science. My voice comes from my family, in particular my mother, Tsuneko, and Ojiichan and Obaachan, Hideo and Eiko. My great-grandfather came to BC around 1900, likely part of what Mabel Timlin, the first woman president of the CPSA, referred to in her 1960 address as “an unusual entry of Japanese” to Canada. Timlin notes that, at the time, Clifford Sifton was Minister of the Interior and responsible for immigration. Sifton disapproved of “oriental” migrants (Timlin, Reference Timlin1960: 519). Fortunately for my family, and the rest of the Japanese-Canadian community, Sifton failed in his attempt to have a “Natal” act passed, which would have involved educational tests “to bar entry of oriental labour” (Timlin, Reference Timlin1960: 519–20). My Japanese ancestors were fishers and farmers; they were not formally educated. They would not have made it into Canada. In this sense, the existence of my grandfather, mother, and all of our Canadian-born family members is tied into a failed policy initiative.

Our existence is also tied to a tradition of resilience. But, just as Japanese-Canadian settlers were prosperous in fishing and farming, they were also active in displacing Indigenous families, communities and nations. My family settled in Musqueam territories at ’qʷeyaʔχʷ stal’ə’w, the mouth of the now-called Fraser River. According to Musqueam Elder Mervin Point, when the government agent forbade the family of this territory, including land and waterways, from keeping their names, “they refused the English last names he tried to give them” (Graves, Reference Graves2019). Instead, the family had registered the last name Point—the English word for the shape of their land at ‘qʷqeyaʔχʷ. They did so defiantly and subversively. My family had complex relationships with members of the Musqueam community; they would fish together and trade salmon and herring roe. Members of my family recount how members of the Point family were warm to them; a stark contrast to how White settlers treated them. Despite these bonds, the reality is that my family was not invited into Musqueam territories.

My Ojiichan, Hideo, was born in 1913, the same year that the CPSA was established. In the first presidential address in 1914, Adam Shortt made two assertions that could be understood as both normatively and empirically writing out of political science history Indigenous peoples, nations and sovereignty, as well as settlers who were racialized as “orientals.” Firstly, he claimed that, in essence, the “imperial relationship” between Great Britain and its colonies is “a shared racial basis,” which presumably was a reference to Anglo-Saxon; secondly, he claimed this shared racialization as White therefore brings with it a British type of government (Reference Shortt1914: 61). Just like that, the life histories of Indigenous peoples, their ways of living and their standing as sovereign peoples with their own forms of governance were erased. Similarly, non-Anglo-Saxon settlers, and their claims to membership in the Canadian polis, were erased. It is only in 2017 that a president critically examines the foundations of the settler-colonial Canadian state and the role of early political scientists in consolidating them. Past-President Yasmeen Abu-Laban notes that early-CPSA members deepened arguments to restrict “oriental” migration (Reference Abu-Laban2017: 903), which included Chinese, Japanese, Sikh and Hindus. In her presidential address, she observes that these moves were similar to those identified by Ladner, in which early political scientists were silent on Indigenous peoples except to reinforce racist stereotypes (Reference Abu-Laban2017: 903; see Ladner, Reference Ladner2017: 168).

Despite the systemic racism, expressed in restrictions on immigration, the denial of the right to vote, limits on the allocation of fishing and logging licences and bans on taking up certain forms of employment, my family stayed and grew. My Obaachan, Eiko, came to Canada, from Hikone Prefecture, as Hideo's wife, in about 1936. She was 18 years old. By her 24th birthday, she was living in the Lemon Creek internment camp. With her was my Auntie Etsuko, who was a toddler. When Japan bombed Pearl Harbour, widely held suspicions that Japanese-American and Japanese-Canadian citizens were collaborating with the Japanese government to take over North America were “confirmed” in the minds of many. This initiated mass evacuations of those of Japanese ancestry from coastal communities. At Lemon Creek, and in camps further north in the Slocan Valley, there were women and child internees from Steveston, Japantowns in Vancouver and Victoria, Clayoquot Island just off Tofino and many other communities. Men were often held separately and forced to do road work and other forms of physical labour. More than 700 men were imprisoned in Angler, Ontario, a POW Camp (see Okazaki, Reference Okazaki1996). My Ojiichan was one of them. It is well known that not a single charge of disloyalty was laid against the more than 22,000 incarcerated Japanese-Canadians (see Adachi, Reference Adachi1991). Meanwhile, my mother, Tsuneko, was in Japan, on an extended visit with Hideo's parents. When the war with Japan began, none of her Canadian-based family members was able to fetch her. She was just five years old and effectively forced to stay in Japan, away from her parents, for the duration of the war. Decades later, in the late 1980s, she was initially denied “apology money” because the Canadian government claimed it was better for her to remain in Japan during the war than to return to Canada to be interned.

While the Japanese-Canadian community, including my family, was dispersed and incarcerated, the dominant narrative of political science in Canada forged ahead. In 1943, C.A. Dawson gave his presidential address to the CPSA, which can be read as rationalizing the treatment of the Japanese-Canadians. According to Dawson, the Japanese “bear a physiological badge that destines them to be in some sense perpetually strange and alien to the rest of us” and that, consequently, there is a normal reaction of “racial antipathy on the part of Japanese and white Canadians” (Reference Dawson1943: 296). For Dawson, this antipathy was as natural as breathing (Reference Dawson1943: 296). Nonetheless, he writes, the Japanese do “have human characteristics and virtues quite akin to those possessed by the white race,” which, had he had more time in his address, he would have demonstrated—so he claims (Reference Dawson1943: 296).

When I was growing up, I was frustrated by what I perceived as silence among my Japanese-Canadian family about their experiences of racism, racist policies and the racist state. In fact, they were using their voices all along in ways that were political and even politically subversive. Largely due to my reading of feminist, Indigenous and critical race scholars, I would eventually come to understand my family's expressions of voice politics.

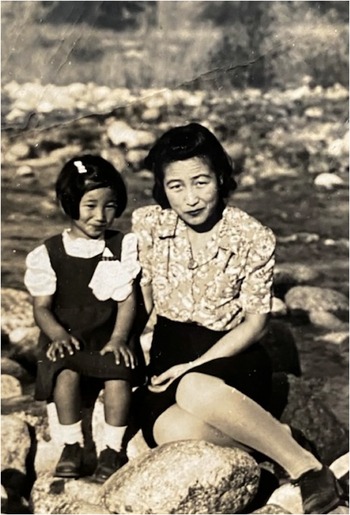

For example, Eiko used her voice through her physical presence and presentation to articulate her strength and humanity. She, like so many other women, carried their sewing machines as they boarded trains and buses to the internment camps. She, like so many of them, made a point of dressing elegantly throughout the interment. Style transcends fashion; and what I see in Figure 2 is that it expresses the self, the self's autonomy and thus dignity. In this photo, I hear my Obaachan saying: “You can take away our property, our homes, and our livelihoods, and you can split up our families. But from my child and myself, you will not take away who we are.”

Figure 2. Author's Auntie Etsuko and Obaachan Eiko at Lemon Creek Internment Camp Source: M. Uchibori, circa 1944.

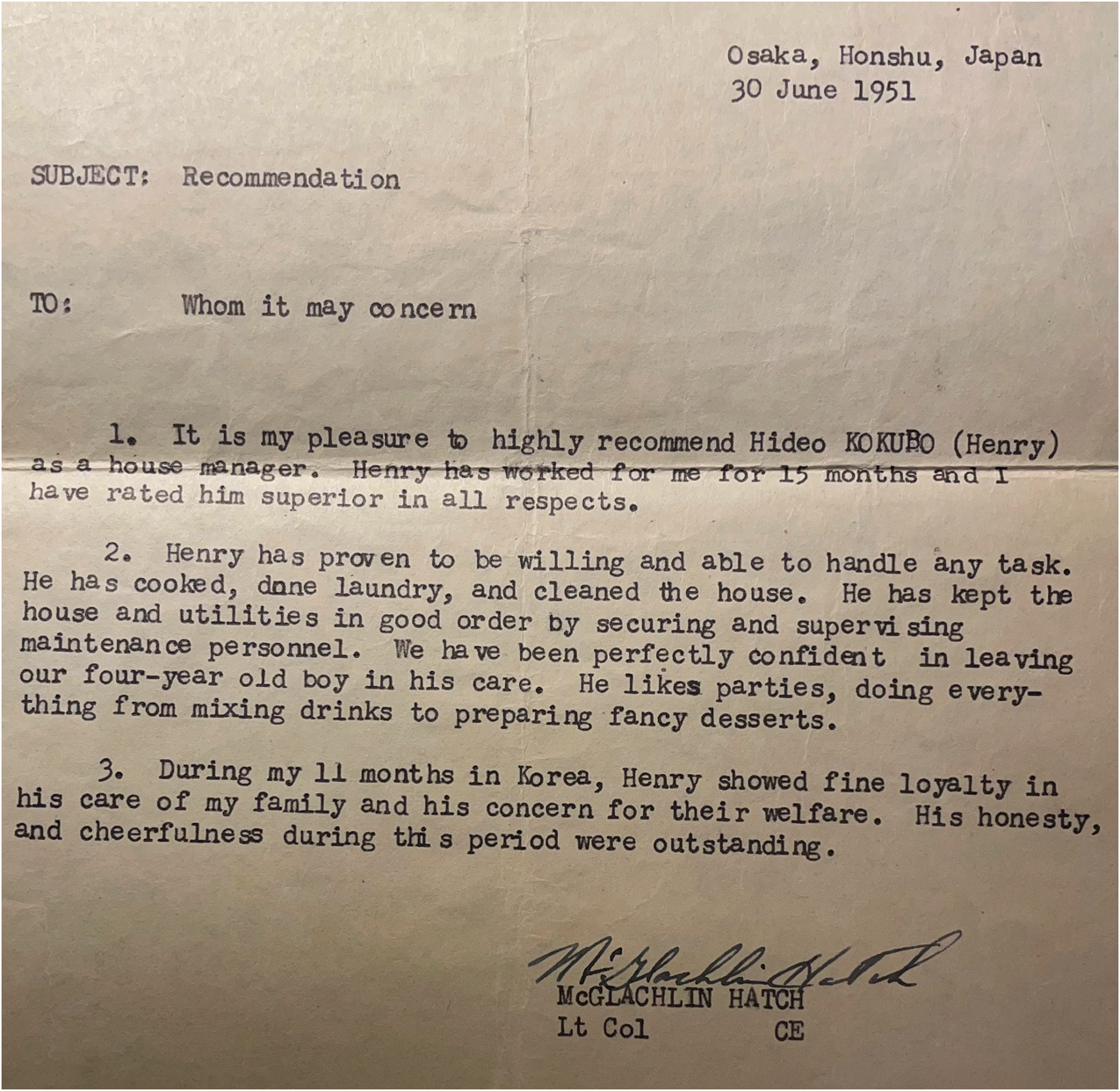

After being released from the POW camp in Angler, Ojiichan chose “back to Japan” over “east-of-the-Rockies”—the two options given by the Canadian government to the Japanese-Canadians. “Back to Japan” was in fact a misleading descriptor for many Japanese-Canadians who had, like Hideo, been born in Canada. Hideo made this decision for the sole purpose of reuniting his family, which had been torn apart by Canadian war-time practices and policies. Members of my family felt an enormous sense of shame for having been incarcerated by the Canadian state. In Japan, members of Japanese-Canadian and Japanese-American communities experienced even more shame for not being “Japanese-Japanese.” Instead of letting the shame consume him, Hideo found work with the US Occupation Forces. He dedicated himself to this work as a driver, housekeeper, babysitter and cook for several US military officers. Quite akin to the “White race,” to invoke Dawson, he cleaned the house, prepared meals and cared for kids. Figure 3 is of a letter of recommendation from McGlachlin Hatch, in which he writes of my Ojiichan's loyalty, honesty and good nature. Who my Ojiichan was, was a challenge to dominant stereotypes. Who he was, was his voice. His work for the Hatch family enabled him to support his family, now reunited in Hikone, and when the Canadian government finally permitted, to return to Steveston and rebuild. Years later, we would all enjoy his blend of American cooking, such as roast chicken, mash potatoes and lemon merengue pie, with Japanese home cooking, including miso shiru soup, sukiyaki hotpots and baked salmon. For me, this too was Ojiichan exercising his voice, politically, bringing us together to heal from the trauma of the war and to continue moving forward as a family.

Figure 3. Letter of Recommendation for Author's Ojiichan Hideo from Lt. Co. Hatch (1951) Source: Author's family archive, 1951.

In 1957, just three years after my family's return to Canada, my mother went to the Vancouver School of Art (now Emily Carr University) to study painting with Jack Shadbolt and others. For the full four years she attended, she was one of a handful of “Asians” in the entire school. Her presence contributed to the early normalizing of Japanese and Chinese within the Vancouver arts community. She represented a challenge to existing power structures within this community, and she pushed the boundaries around who artists are and what art is. Her perseverance was political. Just after graduating, she married my biological father, Murray. This too was political, pushing established norms concerning racialization and marriage. It was not as political, however, as interracial procreation. My father once told me a story about his dining out with my mother, who was pregnant with me, and my brother Aaron, who was five. This was in the (very) late 1960s. Sitting at an adjacent table was another White man and his family. Murray recalls overhearing this man ask his family, rhetorically: “It's ok to marry one, but to have kids with one?” I know how that comment felt in my mother's body because I felt it too. I still feel it when I'm being “othered,” and when I witness others being “othered.”

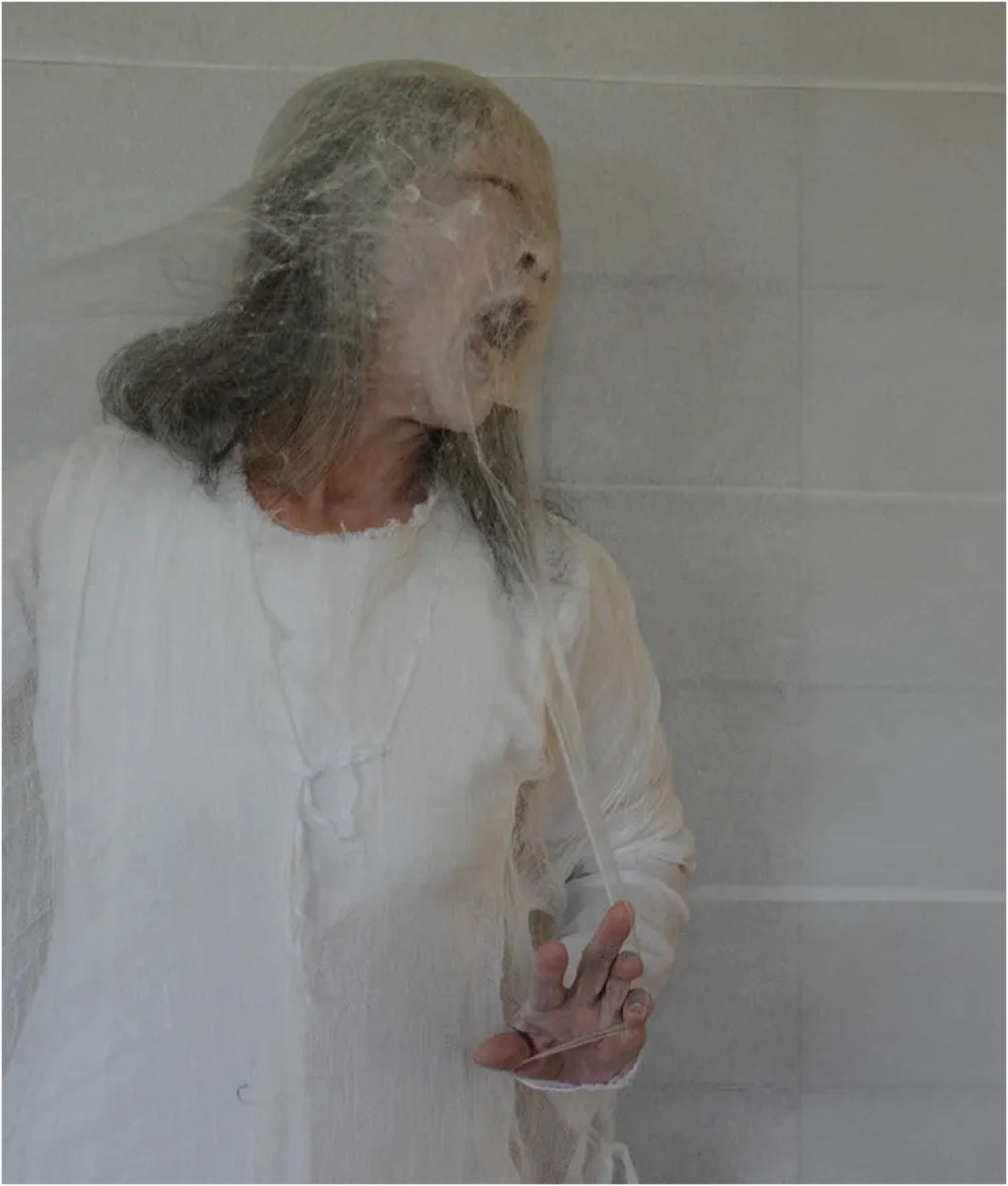

Tsuneko would become a single mother, working multiple jobs to support us. Eventually, she would return to full-time art. Themes prominent in her work relate to the horrors of war and the possibilities for healing in beauty (Figure 4, for example). Commenting on her current retrospective show, curator Maggie Tchir writes that my mother saw “beauty in all things, even in small insects in the middle of air raids” (Reference Tchir2022). Tchir continues: Tsuneko “chose a path ‘to explore and offer a way out of strife, and into beauty, if only for an instant’” (Reference Tchir2022). My mother's various works speak to the trauma she experienced but also to “the great generative beauty of lives lived, and places that speak of healing and truth—of gardens and plants, of forests and the ocean” (Tchir, Reference Tchir2022). My mother's voice, expressed through her decisions to pursue art, to marry my father and to have children with him, has always been deeply personal and political.

Figure 4. Author's mother, artist Tsuneko Kokubo from “Release/Regeneration” (2016) Source: Paul Gibbons, 2016.

I have lived with these reflections and many more for decades. As I have matured as a human and scholar, and as I have deepened my understanding of political science—especially in conversation with other political scientists who find nourishment and resilience in communities of resistance—I have come to understand my family's use of their voices as political. I have come to understand what I have long known, which is that the personal is the political. The “personal is political” was clearly articulated by second-wave feminists (see Bakan and Kellogg, Reference Bakan and Kellogg2022; Rowbothan, Reference Rowbotham1973; Ryan, Reference Ryan1992; Vickers, Reference Vickers2017); many communities that experience oppression have always been aware of this fact. The political pervades every aspect of our existence. The political—that is, the exercises of power toward shaping narratives that condition how we organize ourselves collectively, arrange ourselves into hierarchies, seek to uphold these hierarchies and seek to resist and dismantle them—plays out on personal, interpersonal and transgenerational terrain. In this context, human behaviour is political behaviour. Expression is political expression. Action is political action.

Community

I have also come to realize that the experiences of my family—experiences with widespread anti-Asian racism and racist state practices and policies and with healing and regeneration—motivated me to pursue an education in political science. In my initial studies and early career, I was not aware of this motivation. I became interested in the dominant threads of Anglo-American political theory and feminist political thought of the time. What appealed to me was the ideal of the fundamental moral equality of humans qua humans, which ran through the writings of John Rawls and other liberal theorists (Rawls, Reference Rawls1971; see also Barry, Reference Barry1973 and Reference Barry1989; Macedo, Reference Macedo1990; Sandel, Reference Sandel1982; and Shapiro, Reference Shapiro1986). Academic discussions of multiculturalism, also popular at the time, extended this principle to a range of communities, which was important (see Kymlicka, Reference Kymlicka1995 and Tully, Reference Tully1995). Feminists within political theory's mainstream of the 1990s further expanded the application of this principle (see Okin, Reference Okin1989 and Young, Reference Young1990). I appreciated these discussions about theories of justice, democracy and representation, but I knew they were fundamentally disconnected from my lived experiences. In this sense, I never felt at home with these theories nor fully in community with such theorists.

In the 2010s, a fundamental shift in my scholarship resulted from my volunteering with women-serving organizations in the Downtown Eastside (DTES) of Vancouver, and specifically with organizations serving sex workers. Wally Oppal was conducting his inquiry into missing and murdered women from the neighbourhood and along the Highway of Tears in Northern BC (Reference Oppal2012). Meeting women, many of whom were survivors of racialized and sexualized violence, and learning from activists in the community, made me realize the importance of using my privilege as a political science professor to help stop the violence.

These experiences, especially working with my now long-time collaborator, sex worker rights activist and educator, Kerry Porth, were transformative. They made me critically interrogate dominant narratives about communities in the DTES, including sex workers—narratives that I had internalized from mainstream White feminism of the 1980s and 1990s. Like all of us scholars—like all of us humans—my knowledge is both generated and limited by who I am, my experiences and the social, cultural and historical contexts in which I live. To grow, learn and know more requires self-understanding, including the liberatory potential of our voice and also its limitations. Just as past presidents were limited in their understandings of, for example, the social processes of racialization, I was limited in understanding the wide range of reasons why many people engage in sex work, and actually why those reasons are none of my business on a personal level. I am deeply grateful to Kerry and many of her colleagues for sharing their knowledge with me and, indeed, accepting me into their community of sex worker rights advocates and activists.

Collaborating with Kerry, I have come to understand that to use my privilege as a researcher effectively, I have to critically examine my beliefs and biases. This is not a single exercise but a daily one. Moreover, I have learned that I have to build relationships of trust with community members. This involves making commitments to them and keeping them, to not further stigmatize them by advancing false narratives about, for example, the relationship between sex work and sex trafficking (for the record, sex work is work, and trafficking is a form of violence that occurs in many industries). It also involves working with community members not as research subjects or participants but as partners, and it means remaining accountable to them. It means regular communication throughout the research process. It also means ensuring that research outputs are not locked behind paywalls or buried in academic jargon, and that they include accessible community reports, presentations and other forms of communication. For our current project entitled Sex and Solidarity!, we have developed a series of informative (and engaging) comic strips centring three university students—Selina, Jaz and Julie—as they learn about what sex work is, the diversity of sex workers, the harms of criminalizing sex work and the need to normalize sex work as work (please see https://anunusualacademic.com/comics/).

Kerry and I have been working together for a decade on projects about the governance capacity of sex worker communities (Johnson, Reference Johnson2015; Johnson, Burns and Porth, Reference Johnson, Burns and Porth2017; Johnson and Porth, Reference Johnson and Porth2021; Johnson and Porth, Reference Johnson and Porth2022). In this work, we conceptualize sex worker organizations as bona fide policy actors engaging daily in the governance of their industry, including providing localized services, building provincial, national and international networks, and advocating for policy change, specifically, the decriminalization of sex work. Our approach is explicitly solidaristic to advance the human and labour rights of sex workers and the destigmatization and decriminalization of the industry. Our broader argument is that where evidence is clear that practices, policies and institutions cause grave harm—as with the criminalization of sex work—researchers focusing on these areas have responsibilities to ensure that their projects contribute to the justice and liberation struggles of communities experiencing those harms.

In recent months, my understanding of solidaristic research approaches has been challenged as I have read works of Abu-Laban, who was the first Palestinian president of the CPSA, and Abigail B. Bakan, who is Jewish (see Abu-Laban and Bakan, Reference Abu-Laban and Bakan2019; Bakan and Abu-Laban, Reference Bakan, Abu-Laban and Mahdavi2023), as I have interacted with members of the CPSA's Reconciliation Committee, and as I have witnessed the acts of courage by so many students. Here again, these texts run alongside those of family members, two of whom recently graduated with MDs and are now in placements as interns—one in family medicine and the other in surgery. My nieces Anisah and Nasreen navigate their lives in the United States as doctors, as young Muslim women and as third-generation Palestinians living in the West. Their experiences encourage me to ensure that my narrative in this paper includes them.

There is immense suffering happening right now, and we cannot morally turn away from it. As political scientists, we have responsibilities to call attention to violence, to study it, to theorize it and to do something about it. We have the tools and expertise to engage in such scholarship in ways that are conceptually nuanced, critically reflexive, methodologically rigorous and evidence-based, and that are thoughtful, compassionate and anti-oppressive. We need to combat oppression, including Islamophobia and anti-Judaism, anti-Palestinian racism and anti-Jewish racism. We need to condemn organizations, institutions and states that commit violence against innocent humans. Ultimately, we need to deploy our knowledge, methodologies and other resources toward peace. To do so, we must tend to and amplify the voices of those who experience oppression. Human suffering, human relations of domination and subordination and pathways toward liberation for all are the rightful and, in my mind, central concerns of political science.

Parallel Narratives and the Need for Voice

In this address, I have explored two sets of texts—those of CPSA presidential addresses and those of my family. Highlighting the dominant narrative in our disciplinary polis about what concerns us as political scientists and how we address these concerns, and reflecting on the stories of my family and their experiences of state violence, I have a much deeper understanding of my voice and of our discipline. The dominant political science narratives focusing on states, nations, parties, federalism, constitutions and elections, for example, are of course important to understanding politics. The tradition of more minoritized scholars expanding the boundaries of our epistemologies, ethics and methods further enriches our discipline. The lingering disconnect between the dominant narratives of political science and personal stories of suffering, healing and voice provide me with greater motivation to continue this tradition of critical reflection, analysis and action.

I conducted a concept prevalence query that included my address in the complete set of presidential addresses. There was no observable effect, which was not surprising given the size of this corpus—roughly 450,000 words. But, similar to Cloud 3, derived from women presidents, my cloud (Cloud 4) was quite different from the dominant narratives in Clouds 1 and 2.

Concept Prevalence Cloud 4. Top 30 Concepts of At Least 5 Characters (Author's Presidential Address, 2024).

I share my cloud to encourage scholars, younger and older, to continue developing approaches to analyzing and understanding human relationships of domination, subordination, resistance and resilience. To those who experience marginalization and oppression within political science, your voice matters—fundamentally. To those whose embodied and lived experiences are the wellsprings of knowledge that is currently obscured or incomplete, I urge you to draw from them and to harness their epistemological power. To those who seek to employ creative methodologies that challenge the status quo within political science, I ask you to please continue doing so. Not only is there space for your voice within this discipline, but this discipline needs you to find, claim and expand that space. Political science needs a radical inclusion to tend to the full range of human suffering and to do something to end that suffering.

Not tending to humans as they experience oppression and as they seek justice, liberation and peace runs the risk of making political science irrelevant. Worse, it risks the deeper and wider obscuring of critical and transformative analyses and narratives within our disciplinary community. Ultimately, it risks the evolution of dominant approaches in the discipline toward complicity in interpersonal, structural and systemic violence. Centring voice, on the other hand, enables us to make more room for those who experience the personal as political, who commit to ensuring that their research serves communities in their liberatory struggles and who persist in advancing richer, more critical and more relevant political science knowledge.

Thank you/merci beaucoup

Acknowledgements

Over the past few years, I have been very fortunate to find a multi-generational community of scholars who have inspired and supported me as I have developed my voice and found courage to use it. This community includes Joyce Green, Jill Vickers, Abigail Bakan, Yasmeen Abu-Laban, Ethel Tungohan, Elaine Coburn, Melanee Thomas, Gina Starblanket and Elodie Jacquet—all of whom have read and commented on this paper. I thank them for their contributions to my development as a thinker and human. I also thank Elodie for her very kind words of introduction, which she delivered at my presidential address in Montreal in June. I am grateful to my long-time friend and collaborator Kerry Porth, who has shown me over the years how to do solidaristic research with and for sex worker communities, and why this is necessary. Others who have contributed to this paper include André Lecours, Anil Hira, Rémi Léger, Eline de Rooij, Aaron Hoffman, Laurent Dobuzinskis, Steven Nuss, Lena Price and Timothy van den Brink, and I thank them all for their support and encouragement. Melissa Williams has been a constant mentor since my Ph.D. days, and I am ever grateful to her continued support of all my projects. Her comments, on this paper, before and after my presentation of it, were both intellectually insightful and personally moving. Finally, I am indebted beyond words to my family, including Tsuneko Kokubo, Paul Gibbons, Etsuko Kokubo, Steve Dodge and Anisah and Nasreen Al-Qadi, whose experiences and perspectives have given so much life to this paper. I dedicate this address to the memory of my brother Aaron Johnson.

I'm grateful to the Department of Political Science, SFU, for paying for the French translation of this article.

Introduction

Dans mon allocution, je présente une compréhension de la voix au sein de notre polis métaphorique. Cette exploration révèle une dynamique de pouvoir parmi les voix qui sont différemment incarnées et différemment positionnées. Plus précisément, j'identifie les voix dominantes au sein de la science politique ainsi que les voix marginalisées de celles et ceux qui sont victimes de sexisme, de racisme, de capacitisme, de classisme et d'autres formes d'oppression. Cette hiérarchie est intrinsèquement troublante. Elle l'est également en raison des conséquences qu'elle produit, dont l'une est une déconnexion entre les récits dominants de notre discipline et les expériences humaines de souffrance, de résistance et de résilience. Mon argument de base est que nous devons examiner de manière critique les contours de la science politique, que nous devons faire plus de place aux voix de ceux qui subissent l'oppression et les écouter, et qu'en fin de compte nous devons mettre nos compétences au service de la libération et de la paix.

Au cours des huit derniers mois, ma compréhension de la voix a été à la fois remise en question et s'est approfondie. L'attaque horrible et tragique du Hamas contre les Israéliens qui remonte au 7 octobre, la violence incessante et excessive du gouvernement d'Israël, l'intensification de l'antijudaïsme et de l'islamophobie dans le monde entier, l'agitation sur nos campus, l'agression de nos collègues et le gazage de nos étudiants ont pesé et continuent de peser lourdement sur moi, comme sur vous, j'en suis sûre. Bien que la compréhension de la voix que je présente ici soit enracinée dans mes propres expériences en tant que politologue d'origine canado-japonaise, c'est dans ce contexte plus large que j'ai réfléchi à la question de la voix.

Pour mon allocution, j'explore les récits repérés dans deux types de textes. Le premier est constitué des 80 discours présidentiels publiés au cours des 111 années d'existence de l'ACSP. Ces textes sont révélateurs de ce qui est valorisé en tant que science politique et de qui est reconnu en tant que politologue. Ils représentent les récits dominants au sein de notre discipline, y compris ses préoccupations, ses cadres et ses méthodologies, qui se consolident et évoluent au fil du temps. Là où il y a domination, il y a résistance. En y regardant de plus près, nous pouvons voir une tradition de certains présidents qui articulent des idées visant à nuancer, à remettre en question et à subvertir les hypothèses et les pratiques établies. Au-delà des discours dominants, nous constatons une rupture persistante du silence pour donner la parole aux communautés exclues ou pour l'amplifier. Dans certains discours présidentiels, nous voyons des méthodologies explicitement critiques et transformatrices des systèmes existants qui sont sexistes, racistes, coloniaux et/ou autrement oppressifs.

La deuxième série de textes provient de ma famille. En tant qu'interprète, je me considère impliquée dans mes études. Les approches interprétatives comportent la participation nécessaire de nous-mêmes dans nos analyses, en particulier pour développer de nouvelles perspectives sur les phénomènes sociaux et politiques et pour générer des théories intéressantes, fiables et pertinentes. Comme d'autres personnes employant une méthodologie interprétative, je conçois des projets de recherche pour tirer parti de mon intégration dans des contextes particuliers (voir Fujii, Reference Fujii2018 ; Schwartz-Shea et Yanow, Reference Schwartz-Shea and Yanow2012 ; Wagenaar, Reference Wagenaar2011 ; cf. également Ackerly et al. Reference Ackerly, Cabrera, Forman, Johnson, Tenove and Weiner2024). Je mets à contribution des éléments de l'autoethnographie, qui découle d'une tradition en sociologie et en anthropologie de collecte, d'analyse et de théorisation des « histoires de vie » (voir Boylorn et Orbe, 2016 et Chang, Reference Chang2016). La science politique a été lente à adopter l'autoethnographie, mais il y a des contributions notables (voir, par exemple, Behl, Reference Behl2017 ; Sian et Dhamoon, Reference Dhamoon2020 ; Thompson, Reference Thompson2022 ; et Tungohan, Reference Tungohan2020). En utilisant des éléments de cette méthodologie, j'examine mes expériences en tant que Yonsei (Canadienne japonaise de quatrième génération) élevée par une mère célibataire, artiste et Sansei (troisième génération), et qui a grandi avec des grands-parents Nisei (deuxième génération), résilients et dignes même lorsqu'eux-mêmes, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants et d'autres membres de leur famille ont été incarcérés par l'État canadien dans le bâtiment d’élevage du parc Hastings (voir la figure 1 ci-dessous), dans des camps d'internement de la vallée de Slocan en Colombie-Britannique et dans un camp de prisonniers de guerre du nord de l'Ontario, en raison du « péril » qu'ils étaient censés représenter.

Le décalage entre les textes des anciens présidents et ceux de ma famille me permet de mieux comprendre comment ma voix trouve sa place dans notre discipline. Ce décalage me permet de comprendre les motivations qui m'ont poussée à poursuivre des études en sciences politiques, à devenir politologue et à utiliser les compétences que j'ai acquises dans cette discipline comme des actes de solidarité.

Figure 1. Dortoir des hommes au Hastings Park Livestock Building, vers 1942 (Crédit photo : Leonard Frank ; Nikkei National Museum and Cultural Centre).

En effet, l'exercice d'exploration de ces textes en parallèle m'aide à clarifier ce que je considère comme les préoccupations fondamentales de la science politique : Les êtres humains, leurs relations de domination et de subordination, et les voix de ceux qui souffrent d'oppression et cherchent à se libérer. Ces préoccupations ne sont pas extérieures à nous et ne résident pas dans des institutions, des structures et des systèmes qui nous dépassent. Au contraire, elles sont personnelles, interpersonnelles et transgénérationnelles, et elles émergent des interactions quotidiennes entre les humains. Ces interactions sont la substance de forces politiques plus larges telles que le patriarcat, la racialisation et le capitalisme, par exemple. Souvent, ce terrain quotidien de la politique, qui implique des personnes altérées – par exemple, mises à l'écart, exclues, déplacées, incarcérées, violées ou tuées – est occulté dans les récits centraux de notre discipline. Cette occultation prend parfois la forme d'un oubli, parfois d'un effacement. Parfois, l'occultation est auto-imposée par ceux qui cherchent refuge et nourriture dans des communautés cachées de résistance. La compréhension de la politique nécessite un éventail d'approches méthodologiques, y compris celles qui sont plus relationnelles, plus axées sur la confiance et plus attentives aux voix et aux réalités qui sont occultées. À mon avis, nous pouvons parfois être amenés à déployer nos compétences en solidarité avec les communautés qui subissent l'oppression et la violence et à œuvrer pour leur libération. J'espère que les thèmes présentés dans ce discours trouveront un écho chez vous en tant qu'êtres humains, chercheurs et politologues.

La voix

La voix désigne les sons produits par les organes vocaux d'un être vivant. La voix émerge d'une danse chorégraphique instinctive des poumons, du larynx, de la langue, des dents et des lèvres. Le concept de voix, bien sûr, renvoie à beaucoup plus, en particulier en ce qui concerne les membres de la polis. La voix est incarnée et, lorsqu'elle est entendue, vue et interprétée – ou non –, elle prend un sens dans les contextes des cultures et des sous-cultures. La voix est reconnue et légitimée – ou non – par des processus politiques, c'est-à-dire des processus caractérisés par l'exercice du pouvoir humain et des relations de domination et de subordination. Compte tenu de ces réalités, toutes les voix ne sont pas égales. Certaines prises de parole sont puissantes. D'autres sont marginalisées. D'autres encore sont réduites au silence. C'est essentiellement ce que j'entends par « politique de la voix ».Footnote 1

Les conséquences de la politique de la voix concernent à la fois la justice et l'épistémologie. Les hiérarchies de voix peuvent être injustes. C'est particulièrement vrai lorsqu'elles sont façonnées par des préjugés sexistes, racistes, homophobes, transphobes, capacitistes et classistes. Ces hiérarchies sont injustes en elles-mêmes et ont des conséquences injustes. Elles peuvent se traduire par des obstacles aux nécessités d'une existence humaine significative, notamment l'eau propre, une alimentation nutritive, des écosystèmes sains, l'héritage culturel des langues, des coutumes et des traditions, l'appartenance à des communautés adoptives et solidaires, l'engagement dans un travail significatif offrant un salaire décent, le temps libre pour des activités créatives et récréatives qui nous apportent de la joie, et la sécurité face aux agressions et à la violence. Les conséquences épistémologiques sont également liées. Les voix qui sont légitimées, prioritaires dans les communications, celles qui en viennent à dominer les récits collectifs et, par extension, celles qui sont minimisées ou exclues, ont des répercussions sur la connaissance. Les voix qui dominent peuvent déterminer des préoccupations réputées dignes de générer des connaissances, l'inclusion des personnes qui participent au développement des connaissances et la manière dont les méthodes sont déployées pour créer des connaissances. Les conséquences de la politique de la voix pour la justice et la connaissance sont existentielles et urgentes.

Il existe de nombreuses traditions au sein de la pensée sociale et politique qui mettent l'accent sur la voix. J'en soulignerai brièvement quatre qui mettent l'accent sur les aspects épistémiques, judiciaires et libératoires de la voix.Footnote 2 Ainsi, pour la théoricienne féministe Nancy Hartsock (Reference Hartsock, Tuana and Tong1995), le savoir est situé et perspectif, il est produit à partir de multiples points de vue, et le savoir des personnes opprimées devrait être privilégié. Pour Hartsock, ces expériences vécues offrent des perspectives cruciales sur la nature et les effets de l'oppression et sur les moyens d'y mettre fin (Reference Hartsock, Tuana and Tong1995 : 70–75). En révélant ce qui est occulté par ceux qui détiennent le pouvoir et ce qui leur est caché, ces connaissances permettent d'avoir une vision plus complète de la réalité. Elles permettent d'acquérir une connaissance plus précise des injustices qui découlent de certaines normes, pratiques et institutions. D'un point de vue critique, ces perspectives engagées peuvent servir les efforts de libération.

La féministe noire bell hooks Reference hooks1984 (*nom de plume), conteste l'affirmation selon laquelle il existe un seul oppresseur et une expérience commune de l'oppression, ce que de nombreuses féministes blanches avaient l'habitude de croire. hooks se concentre sur les identités multiples et qui se chevauchent, en particulier la racialisation en tant que Noire, la sexospécificité en tant que femme et l'appartenance à des classes socio-économiques inférieures.Footnote 3 Pour hooks, les « femmes noires » sont particulièrement bien placées pour générer des connaissances exhaustives et transformatrices, car « nous portons le poids de l'oppression sexiste, raciste et classiste », alors que les femmes blanches et les hommes noirs ont « le beurre et l'argent du beurre », agissant à la fois comme oppresseurs et comme opprimés (Reference hooks1984 : 14–15). hooks poursuit : « Les deux ont mené des mouvements de libération qui favorisent leurs intérêts et soutiennent l'oppression continue d'autres groupes » (Reference hooks1984 : 14–15). hooks soutient que les femmes noires ont souvent des expériences vécues qui remettent directement en question les structures et les idéologies dominantes classistes, sexistes et racistes (Reference hooks1984 : 15). Les femmes noires sont particulièrement bien placées pour élaborer des stratégies visant à mettre fin à l'oppression sexiste.

Gina Starblanket, spécialiste de la résurgence autochtone, insiste également sur les dimensions épistémologiques, relationnelles et politiques de la voix et du récit.Footnote 4 Comme elle l'écrit, « le colonialisme de peuplement se raconte lui-même à travers des processus de narration » et elle veut que « les colons connaissent ces histoires et la façon dont elles ont façonné leurs imaginaires, leurs relations et la façon dont ils conçoivent leurs relations avec les autres » (Starblanket et Hunt, Reference Starblanket and Hunt2020 : 16). Elle cherche à « inverser les récits dominants pour que le vol de Colton [Boushie] et d'autres vies indigènes soit pris autant au sérieux que le vol de biens privés » (2020 : 16). Elle exhorte les colons à être conscients des histoires qui structurent non seulement nos interactions quotidiennes, « mais aussi les institutions qui facilitent la façon dont nous interagissons les uns avec les autres, comment ces mythologies peuvent aider à constituer ces institutions de manière injuste, et comment cela a des effets réels, tangibles et matériels pour les peuples autochtones » (2020 : 16–17). Il s'agit, selon moi, d'écouter et d'entendre les voix des peuples autochtones et de comprendre leur histoire et leurs récits afin de mettre fin à la violence coloniale, de faire progresser activement la décolonisation et de contribuer à la résurgence autochtone.

La théorie critique de la race est une autre tradition centrée sur la voix. Selon Richard Delgado et Jean Stefancic, une thèse centrale de la théorie critique de la race est la « voix de la couleur » (Reference Delgado and Stefancic2017). Comme ils l'écrivent, « la thèse de la voix de la couleur soutient qu'en raison de leurs différentes histoires et expériences de l'oppression, les écrivains et penseurs noirs, amérindiens, asiatiques et latinos peuvent être en mesure de communiquer à leurs homologues blancs des questions que les blancs ne sont probablement pas en mesure de connaître » (2017 : 11). Pour Delgado et Stefancic, nous sommes façonnés par des récits, y compris le langage, les concepts et les compréhensions qui sont racialisés. La « race » n'est pas objective mais construite par des récits. En tant que telles, les histoires des personnes de couleur peuvent donner lieu à « un processus de correction de notre système de croyances et de catégories en attirant l'attention sur des preuves négligées et en rappelant aux lecteurs notre humanité commune » (Reference Delgado and Stefancic2017 : 50–51). Les voix de couleur sont intrinsèquement transformatrices et ont le potentiel de créer les conditions de la libération.

Ces traditions cristallisent l'importance fondamentale de s'interroger sur les voix qui dominent et celles qui sont marginalisées ou réduites au silence. En tant que politologues, nous devons poser ces questions à notre communauté disciplinaire. Ces questions sont importantes parce qu'elles ont des implications sur la question de savoir qui, parmi nous, fait autorité, sur ce qui est considéré comme constituant la science politique et sur la manière dont les connaissances en science politique sont développées. Elles sont importantes parce qu'elles affectent ce que nous savons du monde politique et ce que nous faisons de ce savoir.

Les textes

Quatre-vingts discours présidentiels ont été publiés au cours de l'histoire de l'ACSP. Entre sa réunion inaugurale en 1913 et 1930, l'association ne s'est pas formellement réunie (Abu-Laban, Reference Abu-Laban2017 : 903). Les trois premiers discours prononcés par Adam Shortt (Reference Shortt1914), Oscar Skelton (Reference Skelton1930) et Stephen Leacock (Reference Leacock1934) ont été publiés dans les Papers and Proceedings of the Annual Meeting of the CPSA en 1934. De 1935 à 1967, les discours présidentiels ont été publiés dans la Revue canadienne d'économie et de science politique. En 1967, la Revue canadienne de science politique (RCSP) a été créée et, l'année suivante, la RCSP a commencé à publier les discours. La plupart des présidents ont prononcé des discours et les ont fait publier, mais plusieurs ne l'ont pas fait. Pris ensemble, ces textes offrent un aperçu fascinant des récits dominants sur notre discipline. Ils donnent un aperçu des préoccupations, des concepts et des thèmes jugés importants par les présidents et, vraisemblablement, par notre communauté.

À première vue, trois thèmes saillants figurent dans ces textes de façon manifeste: la langue, la racialisation et le genre. Parmi les 80 allocutions, 78 ont été publiées en anglais, 3 l'ont été en français. La première a été prononcée par Georges-Henri Lévesque en 1952, la deuxième par Léon Dion en 1975 et la troisième par André Lecours en 2023. Lecours a publié son discours dans les deux langues officielles, l'anglais et le français (au Nunavut, l'inuktitut et l'inuinnaqtun sont également des langues officielles). Comme l'écrivent le président sortant François Rocher et le politologue Daniel Stockemer, « nul ne conteste le fait que l'anglais soit devenu lingua franca dans presque tous les domaines scientifiques » (2017 : 97). De même, l'ancien président Alain Noël écrit dans un avant-propos à son discours présidentiel de 2014 que « [l]'usage de l'anglais pour la communication scientifique [est devenu], pour reprendre les termes de Stephen May, quelque chose comme un ‘choix forcé’ » (2014 : 650 ; May, 2003 : 150). Comme le suggère Noël, nous ne pouvons pas nier les politiques entourant la primauté de la langue anglaise dans les contextes et les lieux de recherche – y compris les discours présidentiels de l'ACSP. Citant Richard Simeon et Alexandre Pelletier (2012), Noël écrit : « L'exercice du pouvoir dans les associations [canadiennes]… se réalise ‘encore principalement en anglais’ » (2014 : 650). Il opte donc pour l'utilisation stratégique de « la langue majoritaire pour s'inscrire dans les délibérations de la société plus large… tout en protégeant et promouvant sa langue dans des institutions séparées » (2014 : 650 ; Laponce 2006, 146).

Un autre récit dominant est lié aux identités racialisées. Soixante-seize allocutions ont été prononcées par des personnes qui se présentent comme des Blancs et que je présume être des Blancs (voir également Everitt, Reference Everitt2021). Le lien entre la racialisation d'une personne et les sujets et méthodes d'étude peut être complexe. Mais ce lien est avéré. Les chercheurs racialisés et minorisés ont tendance à s'engager dans des recherches critiques et transformatrices des normes, pratiques et institutions existantes.Footnote 5 Comme le président sortant Vincent Seymour Wilson (Reference Wilson1993), ainsi que les politologues Kiera Ladner (Reference Ladner2017), Malinda Smith (Reference Smith, Henry, Dua, James, Kobayashi, Li, Ramos and Smith2017), Debra Thompson (Reference Thompson2008) et Nisha Nath (Reference Nath2011) l'ont exprimé de diverses manières, la racialisation n'a pas fait partie du courant dominant de notre discipline.Footnote 6

Un autre aspect primordial concerne le genre : soixante-six discours ont été prononcés par des personnes se présentant comme des hommes. Cette prédominance, comme l'a fait valoir la présidente sortante Vickers dans son discours présidentiel, et comme elle l'a fait tout au long de sa carrière, a des implications pour « la science politique en tant que ‘communauté cognitive’ qui partage des idées sur ce qui ‘compte’ comme ‘politique’ et ce qui constitue ‘science’ » (2015 : 748 ; voir également Vickers, Reference Vickers2017). L'interaction entre le qui et le quoi de la science politique est indéniable, et force est de le constater dans les textes des discours présidentiels.

En effet, un examen plus approfondi des textes révèle des thèmes clés qui varient selon le sexe. Ceux-ci sont exprimés dans les nuages de prévalence de concepts figurant ci-dessousFootnote 7. Le nuage 1 révèle les concepts les plus fréquents dans les 80 discours présidentiels. Les 10 premiers concepts sont les suivants : Canadien, gouverner, États, nations, partis, politique, fédération, économie, publics et pouvoirs. Le nuage comprend également les termes droits, femmes, Québécois, libéraux, Constitution, intérêts, institutions, ministres et égalité (des sexes). Dérivé de toutes les provenances, nous pouvons présumer que ce nuage représente le récit dominant des préoccupations de la science politique.

Nuage de prévalence des concepts 1: Les 30 principaux concepts d'au moins 5 caractères (80 discours présidentiels publiés, 1914–2023).

Le nuage 2 est dérivé des discours présidentiels prononcés par des hommes (n = 66). Comme on pouvait s'y attendre, il y a un chevauchement important entre le premier et le deuxième nuage. Les concepts les plus répandus restent Canadiens, gouvernants, États, nations et partis ainsi que fédérations, politiques, économie, publics et Québécois. Pouvoirs, libéraux, droits, intérêts, Constitution, culture, ministres, peuples, élections et individus sont d'autres termes prévalents communs aux deux nuages. Il est à noter que le deuxième nuage est silencieux sur les femmes et le genre. Compte tenu des chevauchements importants et des deux aspects ignorés, ce nuage représente une concentration du récit dominant dans le nuage 1. Étant donné que les hommes constituent la grande majorité des présidents, le nuage 2 peut être considéré comme une distillation des concepts dominants dans notre communauté. Pour moi, cependant, la caractéristique la plus frappante de cette comparaison est le succès des femmes présidentes à repousser les limites disciplinaires pour s'assurer que les femmes et la sexospécificité sont évoqués dans le récit représenté dans le nuage 1. C'est tout à fait remarquable compte tenu du ratio hommes/femmes présidents, qui est d'environ 5:1.

Nuage de prévalence des concepts 2. Les 30 principaux concepts d'au moins 5 caractères (66 discours présidentiels publiés par des hommes, 1914–2023).

Le nuage 3 contient les concepts les plus fréquents dans les discours présidentiels prononcés par des femmes (n = 14). Il est immédiatement frappant de constater que Canadiens et femmes sont les deux concepts les plus fréquents. Viennent ensuite les notions de genre, d'État, de politique, de gouvernement, de droits, de public, de législateur et de féministe. Les pouvoirs et les institutions sont également inclus. Ce nuage révèle que les femmes présidentes, comme les hommes présidents, s'intéressent à ce que l'on considère comme les thèmes classiques de notre discipline. Mais les femmes présidentes s'intéressent aussi vivement à ce que font et vivent les autres femmes et les autres enjeux de genre. En outre, les femmes présidentes expriment des préoccupations concernant la diversité, les groupes, la violence, les peuples autochtones, l'aide sociale, le colonialisme et l'immigration. Si l'on retire les hommes, on obtient une distillation des préoccupations personnelles, systémiques et structurelles. Dans cette optique, le nuage 3 représente une tradition de femmes universitaires qui font pression pour que d'autres femmes et d'autres collectivités minorisées aient leur place, et pour que la recherche et les méthodologies répondent à leurs préoccupations.

Nuage de prévalence des concepts 3. 30 premiers concepts d'au moins 5 caractères (14 discours présidentiels publiés par des femmes, 1960–2022).

Une plongée dans les textes présidentiels révèle une tradition de femmes présidentes remettant en cause les préoccupations dominantes de la science politique. Dans cette tradition, on constate que les femmes normalisent les termes féminisme et féministe (les anciennes présidentes Andrew [Reference Andrew1984], Bashevkin [Reference Bashevkin1994], Colllier [Reference Collier2022] et Vickers [Reference Vickers2015], par exemple). Les femmes intègrent l'intersectionnalité dans leurs analyses (les anciennes présidentes Jenson [Reference Jenson1997] et Gidengil [Reference Gidengil2007], par exemple). Les femmes incluent des discussions sur les communautés LGBTQIA2S (anciennes présidentes Smith [Reference Smith2009] et Everitt [Reference Everitt2021], par exemple). Les femmes examinent de manière critique le colonialisme (les anciennes présidentes Abu-Laban [Reference Abu-Laban2017] et Arneil [Reference Arneil2020]) et discutent des peuples autochtones ainsi que d'autres communautés racialisées et minorisées (Abu-Laban [Reference Abu-Laban2017] ; Collier [Reference Collier2022] ; Hiebert [2018] ; et Timlin [Reference Timlin1960]). Les femmes élargissent la science politique pour y inclure la violence interpersonnelle et le génocide (Arneil [Reference Arneil2020] et Collier [Reference Collier2022]). Cette plongée plus profonde révèle également la contribution d'un président qui a centré son discours sur la racialisation et le racisme, Vincent Wilson, le seul président noir – jusqu'à présent – de l'ACSP (Reference Wilson1993). En nommant ces communautés et ces expériences, ces présidents contribuent à les légitimer en tant que préoccupations de notre discipline.

Si, dans ces discours, les récits dominants sur la science politique se sont élargis pour inclure un plus large éventail de questions et de voix, nous constatons également des absences troublantes. Des événements et des thèmes majeurs liés à des violations flagrantes des principes de justice, impliquant une violence indicible ou causant d'énormes souffrances aux êtres humains, aux communautés et à leurs descendants, ne sont pas abordés. Il est donc nécessaire de continuer à élargir les préoccupations, l'éthique et les méthodologies de notre discipline afin d'écouter, de prendre au sérieux et d'agir en solidarité avec ceux qui recherchent la justice et la libération. En explorant les textes de l'histoire de ma famille, parallèlement à ceux des présidents de l'ACSP, je contribue à la tradition qui consiste à repousser les contours de notre discipline pour la rendre plus inclusive – voire radicalement inclusive.

La tradition

Ma voix émane d'une tradition et d'une communauté parallèles à l'histoire de la science politique. Ma voix vient de ma famille, en particulier de ma mère, Tsuneko, et des Ojiichan et Obaachan, Hideo et Eiko. Mon arrière-grand-père est arrivé en Colombie-Britannique vers 1900, probablement dans le cadre de ce que Mabel Timlin, la première femme présidente de l'ACSP, a appelé dans son discours de 1960 « une entrée inhabituelle de Japonais » au Canada. Timlin note qu'à l'époque, Clifford Sifton était ministre de l'Intérieur et responsable de l'immigration. Sifton désapprouve les migrants « orientaux » (Timlin, Reference Timlin1960 : 519). Heureusement pour ma famille et le reste de la communauté nippo-canadienne, Sifton échoue dans sa tentative de faire adopter une loi “Natal”, qui aurait impliqué des tests d'éducation « pour empêcher l'entrée de la main-d'œuvre orientale » (Timlin, Reference Timlin1960 : 519–520). Mes ancêtres japonais étaient des pêcheurs et des agriculteurs ; ils n'avaient pas reçu d'éducation formelle. Ils n'auraient pas réussi à entrer au Canada. En ce sens, l'existence de mon grand-père, de ma mère et de tous les membres de notre famille nés au Canada est liée à une initiative politique qui a échoué.

Notre existence est également liée à une tradition de résilience. Mais, tout comme les colons canadiens-japonais étaient prospères dans la pêche et l'agriculture, ils ont aussi activement déplacé des familles, des communautés et des nations indigènes. Ma famille s'est installée dans les territoires Musqueam à 'qʷeyaʔχʷ stal'ə'w, l'embouchure de ce que l'on appelle aujourd'hui le fleuve Fraser. Selon l'aîné Musqueam Mervin Point, lorsque l'agent du gouvernement a interdit à la famille de ce territoire, y compris les terres et les cours d'eau, de garder leurs noms, « ils ont refusé les noms de famille anglais qu'il a essayé de leur donner » (dans Graves, Reference Graves2019). Au lieu de cela, la famille avait enregistré le nom de famille Point – le mot anglais pour la forme de leur terre à 'qʷqeyaʔχʷ. Ils l'ont fait de manière provocante et subversive. Ma famille entretenait des relations complexes avec les membres de la communauté Musqueam ; ils pêchaient ensemble et échangeaient des saumons et des œufs de hareng. Les membres de ma famille racontent que les membres de la famille Point étaient chaleureux avec eux, ce qui contraste fortement avec la façon dont les colons blancs les traitaient. Malgré ces liens, la réalité est que ma famille n'a pas été invitée à pénétrer dans les territoires Musqueam.