Chichén Itzá es una de las ciudades más estudiadas de Mesoamérica, destacado por el carácter único de su arquitectura, relieves, esculturas y murales, pero no es por ello una de las mejor entendidas. Sus numerosos monumentos han sido descritos y explicados por muchos investigadores a lo largo de las décadas, dando lugar a interpretaciones variadas. Nuestra posición con respecto a su cronología, expresada en diversos artículos, considera dos períodos fundamentales de crecimiento urbano: el Clásico terminal (830-930), conocido como Chichén Maya, y el Postclásico temprano (930-1160), conocido como Chichén Tolteca (Bíró y Pérez de Heredia Reference Bíró and Pérez de Heredia2016; Pérez de Heredia Reference Pérez de Heredia2010; Schmidt et al. Reference Schmidt, Bíró and Pérez de Heredia2018). El Templo Norte del Gran Juego de Pelota, que examinamos en este trabajo, pertenece a este último período. Conocido también por la nomenclatura de Estructura 2D1 del plano de la Institución Carnegie de Washington elaborado por Kilmartin y O'Neill (Ruppert Reference Ruppert1952:Figura 151), y como el Templo del Hombre Barbado, o Templo Norte, en la arqueología mexicana (Ruz Lhuillier Reference Ruz Lhuillier1981), fue excavado y restaurado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y fue objeto de numerosas referencias en la bibliografía más temprana del sitio (Breton Reference Breton1917; Erosa Peniche Reference Erosa Peniche1946; Fernández Reference Fernández and Marquina1933; Holmes Reference Holmes1895; Le Plongeon Reference Le Plongeon1900; Maler Reference Maler1932; Marquina Reference Marquina1964; Maudslay Reference Maudslay1889-1902; Seler Reference Seler, Eric Thompson, Richardson and Comparato1998 [1908]; Thompson Reference Thompson1889-1900, Reference Thompson1913; Totten Reference Totten1926; Willard Reference Willard1926, entre otros).

El Templo Norte se sitúa en un extremo del Gran Juego de Pelota, opuesto al Templo Sur, del que se distingue en forma, tamaño y contenido iconográfico. Con unas dimensiones de 6 × 10 m, presenta una fachada de tres accesos separados por dos columnas. Tanto las columnas como las jambas y alfardas cuentan con decoración en bajorrelieve. Al interior es un edificio de un solo cuarto abovedado, con murales en bajorrelieve en todo su interior organizados en hileras (Figuras 1-3). Las actuales condiciones de conservación del edificio no son buenas, y el deterioro se ha ido haciendo patente en los sucesivos registros que se han hecho de estos relieves. Contamos con cuatro versiones, que no coinciden en todos los detalles, incluyendo los de Adela Breton (Reference Breton1917), Miguel Ángel Fernández (Reference Fernández and Marquina1933), Linda Schele (en Schele y Mathews Reference Schele and Mathews1999) y Linnea Wren (en Wren y Schmidt Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991).

Figura 1. (a) Muro oeste (dibujo de Linnea Wren en Wren y Schmidt [Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991:220, Figura 9.10]); (b) Muro este (dibujo de Linnea Wren en Wren y Schmidt [Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991:221, Figura 9.11]).

Figura 2. Muro norte (dibujo de Linnea Wren en Wren y Schmidt [Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991:219, Figura 9.9]).

Figura 3. Los relieves de la bóveda (dibujo de Linnea Wren en Wren y Schmidt [Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991:218, Figura 9.8]). En azul el orden de lectura propuesto.

En las décadas recientes ha habido diversos intentos de comprender los significados de la iconografía de los edificios de la Gran Nivelación de Chichén Itzá, y especialmente de las estructuras ubicadas en el Gran Juego de Pelota (Baudez y Latsanopoulos Reference Baudez and Latsanopoulos2010; Boot Reference Boot2005; Kowalski Reference Kowalski, Kowalski and Kristan-Graham2007; Ringle Reference Ringle2004, Reference Ringle2009; Schele y Mathews Reference Schele and Mathews1999; Wren y Schmidt Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991). La mayoría de los autores incluyeron en sus análisis las representaciones del Templo Norte del Gran Juego de Pelota y sugirieron varias interpretaciones de los significados de sus relieves. Aunque casi todos los estudiosos consideraron estas representaciones como pertenecientes al programa iconográfico del período Epiclásico o Clásico terminal (Boot Reference Boot2005:136; Ringle Reference Ringle2004:170, Reference Ringle2009; Schele y Mathews Reference Schele and Mathews1999:198; Wren y Schmidt Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991:209), algunos de ellos utilizaron explícitamente las fuentes del Postclásico de las Tierras Altas de México Central para explicar retrospectivamente el significado de las imágenes representadas (Ringle Reference Ringle2004; Wren y Schmidt Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991).

En este artículo proponemos que hay una fuente escrita adicional, más cercana al norte de Yucatán, que puede utilizarse para avanzar en la explicación de las escenas del Templo Norte; concretamente, la adhesión de Hunac Ceel de Mayapán, mencionada en una historia que se conservó en el Chilam Balam de Chumayel (Edmonson Reference Edmonson1986:79-99; Mediz Bolio Reference Mediz Bolio1930:21-29; Roys Reference Roys1933:67-77). Aquí presentamos los rituales de entronización y los comparamos con las imágenes de rituales representadas en los muros del Templo Norte, encontrando similitudes relevantes. Además, consideramos que los relieves indican un sistema de gobierno dual jerarquizado en Chichén Itzá en el período Postclásico temprano, que permaneció en Mayapán y también en el reino de Petén Itzá, y al cual fue aludido, aunque de manera incompleta, en las fuentes coloniales. Para abordar los problemas que implica utilizar documentos e imágenes mixtecas y aztecas, e incluso el uso del Chilam Balam, comenzamos con una revisión de teorías y métodos en los estudios de iconografía mesoamericanos. Luego presentamos la adhesión de Hunac Ceel en el Chilam Balam de Chumayel. A continuación, describimos las imágenes de los muros del Templo Norte de Chichén Itzá y sus relaciones con el ritual descrito en el Chilam Balam. En la última sección ampliamos la discusión del sistema político de Chichén Itzá, proponiendo un sistema de gobierno dual pero jerarquizado.

Teoría y método

En los estudios de iconografía mesoamericanos, y específicamente en los estudios mayas, los académicos generalmente usan el método iconográfico creado por Ervin Panofsky (Reference Panofsky1955, Reference Panofsky1972). Sin embargo, Panofsky tenía una ventaja frente a los eruditos mayas; es decir, poseía una gran cantidad de fuentes escritas que le ayudaron a interpretar el arte visual del Renacimiento. De hecho, otros historiadores del arte a veces cuestionan a los iconografistas por aplicar demasiada evidencia externa, es decir, utilizar los textos para interpretar las imágenes (Hasenmueller Reference Hasenmueller1978:294; Knight Reference Knight2012:11; Lorenz Reference Lorenz2016:128). Lorenz nombró este método como método (pseudo)-iconológico o asociativo-filológico, en el cual los eruditos enfatizan la evidencia literaria sobre la evidencia visual. Esta crítica condujo a denunciar la llamada “tiranía” de la evidencia literaria sobre la información visual (Kubler Reference Kubler1962:116). En los estudios mayas la evidencia textual es muchísimo más escasa que la que poseen los historiadores del arte en la disciplina del arte europeo, quienes acceden a un enorme acervo textual, incluyendo biografías, autobiografías, trabajos textuales detallados sobre los objetos de arte y manuales sobre el proceso de creación.

En los estudios mesoamericanos, los estudiosos no solamente usan las muy escasas fuentes escritas contemporáneas, sino que también acceden a toda información textual relevante acerca del tema dado o, a veces, usan fuentes etnográficas modernas. Este enfoque histórico directo tiene múltiples supuestos. El principio más importante de todos es que los académicos acentúan la continuidad cultural de un grupo étnico dado y específicamente la continuidad de sus narraciones mitológicas de la tradición religiosa mesoamericana (Chinchilla Mazariegos Reference Chinchilla Mazariegos2017:23–63; Coe Reference Coe1978; Freidel et al. Reference Freidel, Schele and Parker1993; Knight Reference Knight2012:130-157, entre otros). Además, también suponen que otros aspectos de la civilización mesoamericana sobrevivieron en diferentes regiones y diferentes períodos. En el caso de Chichén Itzá, algunos autores utilizaron explícitamente fuentes escritas del período Postclásico tardío, aunque fueron producidas por escribas aztecas y mixtecas que estaban fuera del área maya y que vivieron medio milenio después de producirse la imagen analizada (Ringle Reference Ringle2004; Wren y Schmidt Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991). Por su parte, Schele y Mathews (Reference Schele and Mathews1999:197-255) se centraron en los textos de los períodos Maya Clásico y Colonial, rechazando implícitamente los paralelos de las tierras altas mexicanas. Ambos enfoques produjeron un mejor entendimiento de los relieves de Chichén Itzá.

Desafortunadamente, no tenemos textos contemporáneos relacionados con los relieves de los edificios de la Gran Terraza. Por lo tanto, como los estudiosos anteriores, debemos usar fuentes escritas que fueron creadas más tarde por escribas nativos y con las cuales tratamos de explicar las lagunas en nuestro conocimiento de los monumentos. De lo contrario, nos veríamos reducidos a un análisis de configuración (Kubler Reference Kubler1967, Reference Kubler1969) que no nos permitiría comprender el referente de la pintura (Knight Reference Knight2012:129). En este documento aceptamos con cautela algunos supuestos del enfoque histórico directo. En primer lugar, suponemos que algunos de los capítulos de los manuscritos de Chilam Balam son relevantes para comprender el significado de los relieves del Templo Norte. Las narrativas centrales de los libros de Chilam Balam fueron asentadas por escribas yucatecos a fines del siglo dieciséis, siendo copiadas más tarde por otros escribas quienes también agregaron otras narrativas (Bricker y Miram Reference Bricker and Miram2002; Edmonson Reference Edmonson1982, Reference Edmonson1986; Gunsenheimer Reference Gunsenheimer and Prem2003; Roys Reference Roys1933). Creemos que algunas de las historias escritas en el período Postclásico tardío referentes a Mayapán sobrevivieron a la conquista española y permanecieron en los manuscritos de Chilam Balam. En segundo lugar, suponemos que los edificios del Gran Juego de Pelota de Chichén Itzá fueron construidos por grupos tanto extranjeros como locales, lo que se manifiesta en que imágenes de ambos grupos aparecen en los relieves, por lo cual utilizamos las fuentes mayas y mexicanas por igual para interpretar las imágenes.

El método de Panofsky (Reference Panofsky1972:6-17) se compone de tres pasos: la descripción pre-iconográfica, el análisis iconográfico adecuado y, finalmente, la iconología. Cada uno trata diferentes asuntos: la descripción pre-iconográfica concierne a los significados fácticos y expresivos, es decir, el tema principal o natural. El análisis iconográfico adecuado se refiere a la materia secundaria o convencional. El tercer nivel, o el nivel de la iconología, captura el significado o contenido intrínseco. Este nivel representa la interpretación iconográfica en el sentido más profundo. Como ya vimos, la iconología es a menudo criticada porque usa excesivamente los textos en la interpretación de las imágenes (Belting Reference Belting2011; Bryson Reference Bryson1983; Mitchell Reference Mitchell1994). Sin embargo, entre la variedad de métodos, la iconología es la mejor opción cuando nuestro interés es analizar la imagen en su contexto histórico (Lorenz Reference Lorenz2016:287). Como Lorenz ha resumido acertadamente:

La iconología es el método más preocupado por rectificar el estado de fragmentación. Su objetivo es generar un conjunto de datos completo, establecido por medio de la comparación iconográfica y con el fin de reconstruir la imagen dentro de su contexto histórico con la mayor precisión posible. Si bien se basa en una autopsia cercana del artefacto, esta práctica desvía la atención del objeto mismo hacia la relación comparativa del objeto con otros objetos. La iconología se basa en la noción de que la imagen puede establecerse como una verdad irrefutable. Este método no se ve obstaculizado por la fragmentación de datos para un solo artefacto, en lo que podría etiquetarse como un enfoque de “datos vinculados”. Por lo tanto, la iconología se puede aplicar prácticamente en cualquier lugar, y el alcance de su éxito depende de cuán “delgada” o “densa” sea la red de datos comparativos, como el andamiaje alrededor de la imagen [Lorenz Reference Lorenz2016:286-287; nuestra traducción].Footnote 1

Es en este espíritu que trataremos de presentar los andamios y datos comparativos en torno a las imágenes bajo discusión, proponiendo algunas soluciones para los significados que aparecen en los relieves del Templo Norte.

La entronización de Hunac Ceel en el Chilam Balam de Chumayel

Como vimos al inicio, en trabajos previos de interpretación se han utilizado fuentes mesoamericanas de distintos tipos para interpretar las escenas del Templo Norte, especialmente tratando de entender la secuencia del ritual de acceso. Aunque se encontraron por este método algunos paralelismos muy evidentes en los rituales de acceso al poder de regiones culturales distintas de Mesoamérica, es también claro que los rituales representados en los códices mixtecos, en los relieves del Tajín y en los de Chichén Itzá muestran diferencias y particularidades que nada más puede explicarse en su propio universo cultural y lingüístico. En esta búsqueda de referentes propios encontramos en los libros de Chilam Balam una fuente documental que arroja más luz sobre los episodios representados en el Templo Norte.

Ralph Roys (Reference Roys1933) fue el primero en identificar las primeras diez páginas del Chilam Balam de Chumayel como el acceso al poder de Hunac Ceel, un infame noble que fue instrumental en la guerra civil de las ciudades del norte de Yucatán a mediados del siglo quince, entre las que destacan Mayapán, Chichén Itzá, Izamal y Uxmal. La interpretación de los textos dio lugar a una versión, muy fantasiosa, según la cual y de modo traicionero, Hunac Ceel habría logrado que el rey de Chichén Itzá sedujera a la mujer del rey de Izamal, provocando la guerra y la alianza de las ciudades en su contra. La historia juega un papel importante en muchos de los libros de Chilam Balam, pero desafortunadamente no existe una versión paralela de estos eventos en otras fuentes que permitiera contrastar las partes más ambiguas del relato (Edmonson Reference Edmonson1986:79-99, 103-107; Luxton Reference Luxton1995:2-25; Mediz Bolio Reference Mediz Bolio1930:17-29; Roys Reference Roys1933:63-77).

Las historias de los libros de Chilam Balam son difíciles de entender en sí mismas y el episodio de adhesión de Hunac Ceel es especialmente complejo, por lo que nos enfocaremos en eventos específicos relacionados con el ritual de entronización. El episodio de adhesión de Hunac Ceel tiene dos partes, y entre estas secciones se inserta otra historia del circuito ceremonial, que narra un género llamado u hedz luum (literalmente, “fundación de la tierra”, que en este contexto significa posiblemente conquista) y que provee de una etimología popular de 171 asentamientos en el norte de Yucatán (Davoust Reference Davoust2002; Hanks Reference Hanks1988:351-358; Schele et al. Reference Schele, Grube, Boot and Izquierdo1998). La primera sección de la adhesión nombra a los participantes y relata varios rituales que incluyen una ceremonia de balché, a la que sigue la reunión del ejército. Más tarde fue capturado el rey de Chichén Itzá, quien fue sacrificado por el grupo ganador (Roys Reference Roys1933:63-69). Después presenta a Hunac Ceel y comienza la inauguración:

Ah Kin Coba fue su sacerdote allí en la fortaleza de Mayapán. Zulim Chan estaba en la puerta oeste, Nauat era el guardián de la puerta sur. Couoh era el guardián de la puerta este. Ah Ek fue su compañero. Éste era su gobernante: Ah Tapay Nok Cauich era el nombre de su jefe principal; Hunac Ceel fue [el arrojado] de Ah Mex Cuc. Luego exigió una flor de cacao. Luego exigió una estera blanca. Luego exigió un manto de dos caras. Luego exigió un pavo verde. Luego exigió un caracol moteado. Luego exigió las calabazas llamadas homa [Roys Reference Roys1933:69-70; ligeramente modificado por Péter Bíró].Footnote 2

Después del circuito ceremonial, la historia vuelve a las siguientes fases de la adhesión:

Entonces comenzó su reinado; entonces comenzó su mandato. Entonces comenzaron a ser servidos; llegaron aquellos que iban a ser arrojados; entonces comenzaron a arrojarlos al cenote para que sus palabras pudieran ser escuchadas por los gobernantes. Sus [palabras] no llegaron. Fue Cauich, Hunac Ceel, Cauich era allí el nombre del hombre, quien asomó la cabeza en la apertura del cenote en el lado sur. Entonces fueron a tomar sus [palabras]. Entonces salió a declarar sus [palabras]. Entonces comenzó la toma de sus [palabras]. Entonces comenzaron sus palabras de alegría. Entonces comenzaron a declararlo gobernante. Entonces fue puesto por ellos en el asiento de los gobernantes. Luego comenzaron a declararlo gobernante. Él no era el gobernante anteriormente; ésa era sólo la oficina de Ah Mex Cuc. Ahora el representante de Ah Mex Cuc fue declarado gobernante. El águila, dicen, será su madre. Luego, dicen, buscará en su colina. Luego comenzaron a tomar [las palabras] de este gobernante después de que fue declarado con alegría. Luego comenzaron a poner en alto la casa de arriba para el gobernante. Entonces comenzó la construcción de la escalinata. Luego se instaló en la casa en lo alto en 13 Ahau, el sexto reinado. Entonces comenzó la escucha de las [palabras], de las noticias, del establecimiento de Ah Mex Cuc, como era llamado [Roys Reference Roys1933:75-76; ligeramente modificado por Péter Bíró].Footnote 3

Las acciones mencionadas en el relato de la adhesión de Hunac Ceel (Roys Reference Roys1933:67-77) pueden simplificarse de la manera siguiente

• Medición de terreno

• Caminar con zancos

• Esparcir zacate

• Barrer

• Ritual a las cuatro direcciones en Chichén Itzá y libación de balché

• Sacrificio de cuatro personas, entre ellos Ah Uooh Puc, identificado con Itzám Cab Ain (deidad conocida en otras regiones como Cipatli o Zipakna)

• Presentación del heredero al lugar de la ceremonia con guerreros e invitados

• Demanda la flor de cacao

• Demanda el petate

• Demanda la manta

• Demanda el pavo verde

• Demanda el atole

• Demanda la calabaza

• Saca la cabeza en el cenote

• Penitencia

• Declaración

• Discurso de contento

• Es declarado gobernante

• Se sienta en el trono

• El águila es su madre

• Buscará en su colina

• Es puesto en la casa de lo alto (es decir, en el templo).

Pensamos que puede entenderse en esta lista una cierta agrupación de acciones. Los rituales preparatorios incluirían la medición de terreno, caminar con zancos, esparcir zacate y barrer, que están relacionados con la preparación del espacio ritual. La ceremonia inicial incluiría un ritual a las cuatro direcciones con libación de balché, seguida del sacrificio de cuatro personas. A continuación, viene la presentación del heredero, quien reclama una serie de ofrendas que incluyen la flor de cacao,Footnote 4 el petate, la manta, el pavo verde, el atole y la calabaza. Posteriormente viene la penitencia del príncipe que comienza por realizar una ceremonia en el cenote (saca la cabeza en el pozo), seguido de penitencia, una declaración y un discurso de contento. En el último grupo de acciones, el príncipe toma posesión del cargo, sentándose en el trono y ascendiendo la pirámide (asciende la montaña) para tomar posesión del templo (es puesto en la casa). Consideramos que estas acciones pueden tener referentes en el Templo Norte, como mostraremos más adelante (Figuras 4 y 5).

Figura 4. Identificación de eventos del Chilam Balam en los relieves del Templo Norte: (a) sacrificio de cuatro personas; (b) presentación del heredero; (c) demanda la flor de cacao; (d) demanda la manta de dos caras; e) demanda el atole; (f) saca la cabeza en el cenote y habla con los dioses (todos los dibujos de Péter Bíró después de Schele y Mathews [Reference Schele and Mathews1999:254, Figura 6.51]).

Figura 5. Identificación de eventos del Chilam Balam en los relieves del Templo Norte: (a) penitencia; (b) declaración y discurso de contento; (c) es declarado gobernante y sienta en el trono; (d) el águila será su madre; (e) buscará en su colina; (f) es puesto en la casa de lo alto (todos los dibujos de Péter Bíró después de Schele y Mathews [Reference Schele and Mathews1999:254, Figura 6.51]).

Principales escenas de los relieves del Templo Norte

El paño más incompleto corresponde al intradós sur de la bóveda, del cual solamente contamos con reconstrucciones parciales de dos escenas (Wren y Schmidt Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991:216-217, Figuras 9.6 y 9.7) que no incluimos en esta discusión.

Lado oeste

El muro del oeste se divide en cuatro registros horizontales (Figura 1a). En el inferior A (no mostrado en la Figura 1a) aparece el elemento de la vaina florida entrelazada, sostenida por personajes sedentes (representaciones del Dios N), que se extiende también en los muros del norte y este.

En el registro B aparece un motivo central en forma de árbol que surge de la cabeza del Monstruo Montaña. A la izquierda del árbol central, tres personajes realizan una ceremonia de perforación de nariz, siendo uno de ellos el Príncipe Turbante de Serpiente y otro un personaje con rostro y cola de Coyote, mientras a la derecha del árbol, un personaje arrodillado, junto a un perro y una vasija, canta una canción florida. En el registro C se repite el motivo central del árbol, a cuya izquierda dos individuos realizan un ritual de decapitación, estando la víctima arrodillada entre ellos. Sobre una rama a la derecha del árbol aparece el motivo mitológico del ave gigante.

El registro D presenta un personaje con atuendo de plumas, quizás personificando un águila (Figura 1a), realizando una danza ritual que es presenciada por dos personajes sentados del lado izquierdo, mientras un personaje con escudo circular surge del registro inferior C, ascendiendo al registro D, a la derecha del personaje emplumado.

Lado este

El muro del lado este tiene una estructura similar (Figura 1b). Del lado izquierdo del registro B, aparecen cuatro personajes enfrentados dos a dos, en lo que quizás sea una escena de autosacrificio, aunque ya en tiempos de Breton estaban muy deteriorados; mientras que la sección derecha muestra una escena en que dos figuras cantan y se inclinan sobre un bulto mortuorio en posición supina, que se ha interpretado como el gobernante fallecido (Schele y Mathews Reference Schele and Mathews1999:253; Wren y Schmidt Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991:222).

En el registro C, el lado izquierdo está más erosionado, pero en el dibujo de Breton es apreciable un personaje realizando alguna acción con un gran incensario comparable a la escena central del Templo Inferior de los Jaguares. A la derecha aparece un personaje con espejo de espalda que interactúa con un árbol. El registro D muestra un personaje que ha cortado la cabeza de una víctima, de cuyo cuello surgen serpientes, al igual que en los relieves de las banquetas y en el Altar Redondo del Gran Juego de Pelota (Wren et al. Reference Wren, Schmidt and Krochock1989).

Muro del lado norte

En el muro del lado norte aparece una clara división entre los relieves del muro basal (Figura 2) y de la bóveda (Figura 3). En el muro, que es el que recibe al visitante y por tanto el relieve más importante, existen cuatro registros. Toda la escena está dispuesta simétricamente a ambos lados del eje vertical central, con la mayoría de los participantes convergiendo hacia los eventos principales, aunque en los extremos este y oeste del muro ocurren escenas que divergen del centro (Figura 2). Coincidimos con Erik Boot (Reference Boot2005) en que el orden de lectura de este relieve es de abajo hacia arriba. En el centro del registro A aparece una figura en posición supina con un vestido de cuentas de jade, de cuyo estómago emerge una serpiente de dos cabezas con un cuchillo en sus fauces, que se ha interpretado de diferentes maneras (Baudez y Latsanopoulos Reference Baudez and Latsanopoulos2010:6-8; Ringle Reference Ringle2004:174; Schele y Mathews Reference Schele and Mathews1999:236, 252; Wren y Schmidt Reference Wren, Schmidt and Patrick Culbert1991:215). Frente a las cabezas de las serpientes se sientan dos Dioses N, tras de los cuales emerge la viña entrelazada que continúa en los otros muros.

El registro B, en el centro, representa a diez personas que convergen en torno a un trono de jaguar vacío, junto al que hay una bola del juego de pelota. Los cinco de la derecha son guerreros armados de atlatl y con un yelmo del que surgen largas plumas y un ave descendente, al que denominamos “tocado xiuhtototl” (ave cotinga), mientras a la izquierda los atuendos son más variados y los personajes portan otros objetos, como una cerbatana, un cuchillo y ofrendas. A la izquierda de los personajes centrales del registro B aparece una escena independiente que consiste en una danza de dos personajes ataviados como aves, mientras en el extremo derecho del registro aparece una escena dentro de un edificio de mampostería, en que dos personajes sentados mantienen una conversación.

El registro C muestra un concilio de 12 miembros sentados sobre tronos, repartidos a ambos lados de la escena principal en que un personaje con chaleco de cuentas de jade y símbolos de fuego radiante ofrece una flor a un personaje sedente barbado, con tocado de dos plumas (en nahua clásico aztaxelli), tras del cual se manifiesta la serpiente emplumada. Este personaje dio nombre a este edificio como el Templo del Hombre Barbado. Los seis personajes de la izquierda muestran un tocado de turbante, pero sin la serpiente, mientras los de la derecha muestran el ‘tocado xiuhtototl’. En el registro D aparece una mezcla de guerreros (unos con tocado xiuhtototl, y otros con tocado aztaxelli). Uno de ellos es más prominente que los demás, y tras de él aparece una serpiente de nube, relacionada con el Dios Mixcoatl (Ringle Reference Ringle2009:32-34), mientras el centro queda ocupado por un medallón formado por una serpiente de cascabel dentro del cual un personaje se sienta sobre el trono del jaguar.

Bóveda del lado norte

Los relieves aparecen divididos en dos registros horizontales (Figura 3, F y G). A diferencia de las escenas de los muros, el aspecto secuencial es mucho más evidente, remarcado por las diferentes direcciones en que se representa a los personajes, y dividiendo el conjunto en 15 escenas discretas, aunque este número podría variar según las diferentes versiones de registro. En total, 29 personajes están representados en la bóveda y existen además cinco árboles y cuatro casas, lo que recuerda representaciones mesoamericanas donde casas y árboles marcan los cuatro rumbos del mundo. Esto abre la posibilidad de que el circuito ritual representado en la bóveda del templo norte refleje un circuito real de actividades rituales que tendrían lugar en el paisaje de la ciudad. Además, dos cavidades con agua aparecen representadas, que pudieran corresponder a los dos cenotes más importantes de la ciudad: el Cenote Sagrado y el Xtolok.

Partiendo de la idea de que la banda superior es más importante que la inferior, la escena del sacrificio humano por decapitación en el registro superior parece ser la escena principal. En cuanto a la línea narrativa, varios ordenes de lectura son posibles, pero nosotros nos inclinamos por el orden propuesto en la Figura 3. De acuerdo a nuestra interpretación, la narración comienza con la escena de los cazadores con cerbatanas, comparable en tema y disposición a similares representaciones mitológicas en las vasijas pintadas del período Clásico donde es un tema recurrente (Chinchilla Mazariegos Reference Chinchilla Mazariegos2017:173-175). Continúa con la escena en que un personaje extiende su mano hacia un árbol de cuya base emerge otro individuo, la cual también tiene contrapartes en la cerámica del Clásico.

Sigue la escena de un diálogo frente a un edificio de techo de paja, pasando entonces al registro superior, que muestra un personaje al interior de otro edificio de mampostería (quizás un baño de vapor). La siguiente escena ocurre de nuevo al interior de una construcción, aunque de techo perecedero, y es la primera vez en que aparece claramente el personaje Turbante de Serpiente, que se encuentra inclinado sobre un bulto mortuorio, en una escena muy semejante a la del muro oeste. Finaliza la lectura del lado este con dos escenas en que el mismo personaje camina primero hasta un árbol con un gran pájaro en sus ramas, y después se dirige a otra casa de techo de paja.

De aquí pasamos al lado oeste de los relieves, donde el personaje que domina la narrativa es Turbante de Serpiente, que aparece tres veces seguidas en el registro superior realizando diferentes actos de autosacrificio y ofrendas, y que continúa su circuito ritual en el registro inferior, siguiendo a otro personaje hasta una cavidad con agua o cenote donde realizan ofrendas. La siguiente escena muestra a Turbante de Serpiente realizando una perforación nasal. La penúltima escena ocurre en otra cavidad con agua de la que emerge un personaje que es observado por otro sentado a la orilla. Finalmente, llegamos al centro del registro superior donde encontramos un ritual de decapitación llevado a cabo por tres personajes, mientras sobre ellos flotan los bustos de ancestros. A continuación, mostraremos las coincidencias entre el texto de Hunac Ceel y los relieves del Templo Norte.

Identificando los rituales del Chilam Balam

Mientras el Chilam Balam registra el sacrificio de cuatro personas (Roys Reference Roys1933:67-68), en los relieves del Templo Norte aparecen tres sacrificios por decapitación en los muros del sur y norte, y en la bóveda del norte (Figura 4a). De acuerdo al Chilam Balam, el sacrificio ocurre después del barrido del lugar ceremonial (Roys Reference Roys1933:65), pero antes del arribo del heredero con los guerreros e invitados, escena que tiene su contraparte en el muro del Templo Norte (Figura 4b). Esta escena de presentación del heredero es también un foco central del mural del Templo Inferior de Jaguares.

Posteriormente, el relato del Chilam Balam continúa con la demanda de seis objetos (Roys Reference Roys1933:70). En los bajorrelieves de Chichén Itzá el recipiendario de estas ofrendas es el personaje llamado Sacerdote Quetzalcóatl. Sin duda, la referencia más claramente identificable es la exigencia de la flor de cacao, la cual se representa como el acto simbólico central del registro C del muro norte (Figura 4c). La demanda del petate del texto del Chilam Balam no parece estar representada en los relieves, pero el manto de dos caras (cappel utan nok) es claramente portado por el personaje sentado del que emerge la serpiente emplumada (Figura 4d). Después sigue la demanda de un pavo verde, atole y la calabaza homa. En la bóveda del lado norte estos elementos no son claramente identificables, aunque en las escenas se registran objetos en las manos de algunos personajes que quizás hagan referencia a calabazas, así como contenedores de cerámica que podrían servir para atole (Figura 4e) y aves que quizás sean una referencia al pavo verde. En el Chilam Balam, después de ofrendar los objetos sagrados, Hunac Ceel se dirigió al cenote donde descendió al inframundo para hablar con los dioses (Roys Reference Roys1933:75). La frase “sacó la cabeza del cenote en sur y hizo penitencia y se tomaron sus palabras” (ti cu thi cal tu hol cheen / cheen: ti nohol can tun bini chhabil catun hoki yalab u than; Bolles Reference Bolles2003:277; Roys Reference Roys1933:75) es reconocible en la representación de la bóveda del lado norte que muestra una cavidad de la que surge la mitad superior de un personaje emitiendo una voluta de habla o canto (Figura 4f).

La penitencia en Chichén Itzá comprendía diferentes rituales que aparecen en los relieves, como un baño de vapor, el derramamiento de sangre del pene frente a la estatua del falo (Figura 5a), y atravesarse la nariz. Sigue a la penitencia en el texto colonial una declaración, y un discurso de contento. Elegimos una entre varias representaciones de habla o canto que aparece adornada con elementos de jade y que encuadra bien con el sentido del texto (Figura 5b). Es entonces cuando el aspirante Hunac Ceel es declarado gobernante y se sienta en el trono, que correspondería en los relieves a la escena del personaje sentado sobre el trono en la parte central superior del muro norte (Figura 5c), rodeado por un círculo que en otras representaciones presentan triángulos que son la marca del Dios del Sol. Una representación de dos personajes con atavío de aves en los relieves se relaciona posiblemente con la frase del Chilam Balam, “el águila es su madre” (Coot bin: u Naa; Bolles Reference Bolles2003:277; Roys Reference Roys1933:75; Figura 5d). El último evento en la lista de Hunac Ceel era posiblemente ascender al templo en lo alto de la pirámide: “busca la Montaña, es puesto en la casa de lo alto” (ca tun hoppi: unac sabal canal naa:; Bolles Reference Bolles2003:277; Roys Reference Roys1933:75), que podríamos identificar en dos escenas del muro este del Templo Norte (Figuras 5e y f).

La iconografía del Príncipe Turbante de Serpiente en Chichén Itzá

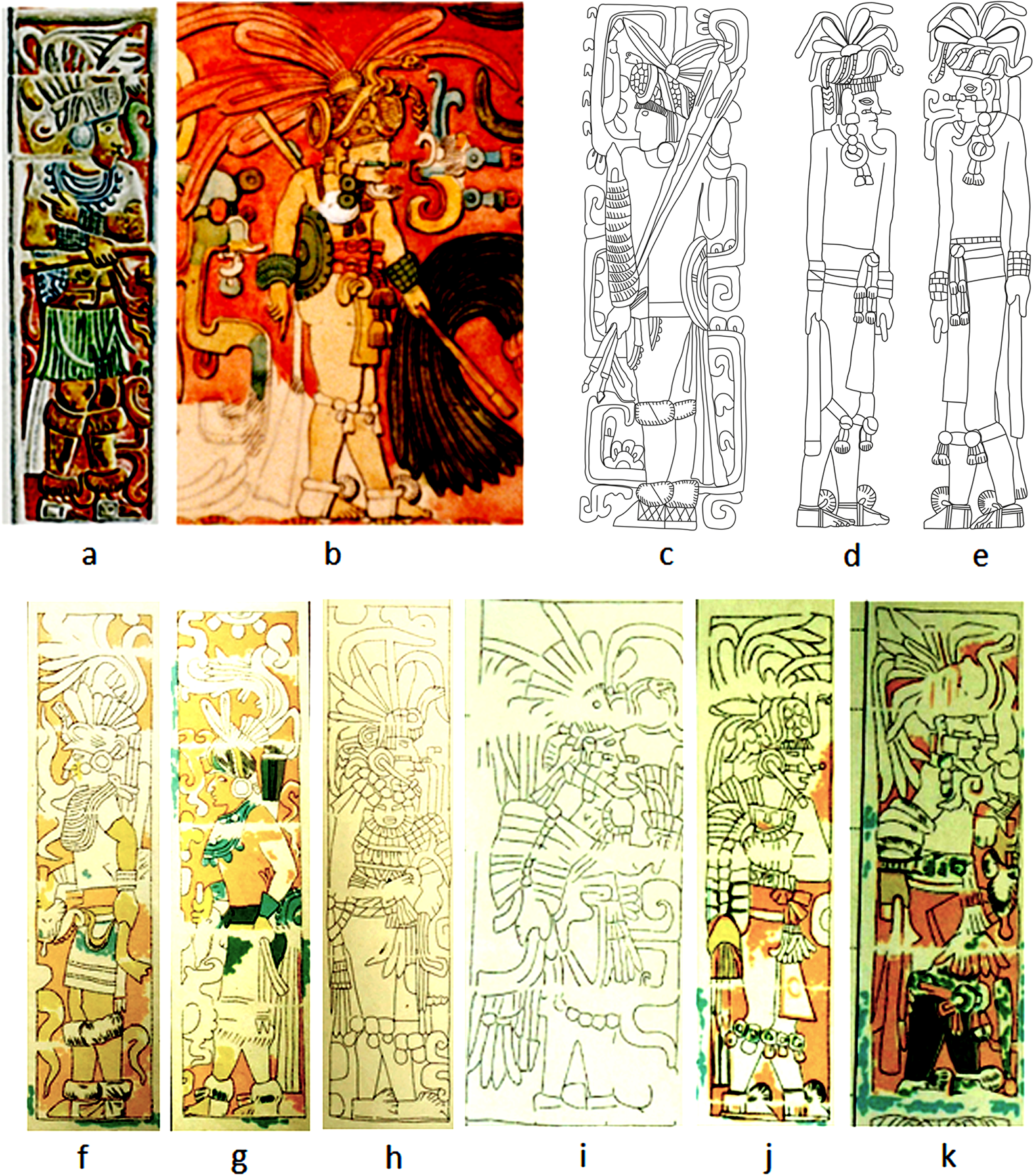

El personaje más veces representado en los relieves del Templo Norte es el Príncipe Turbante de Serpiente, el aspirante al trono, pero en otras partes de Chichén Itzá existen otras representaciones de esta figura (Figuras 6 y 7), no siempre idénticas. En varias ocasiones conocemos la policromía, como en el Templo del Chacmool (Figura 6a), en el Templo Inferior de Jaguares (Figura 6b), en la Subestructura del Templo de las Mesas (Figura 6c), y en varias columnas del Templo de los Guerreros (Figura 6f-h) y de la Columnata Noreste (Figura 6i-k). En cuanto a la pintura corporal del personaje, en el dibujo de Ann Morris del Templo del Chacmool (Figura 6a) las piernas del personaje aparecen mostrar manchas negras superpuestas, que se han degradado considerablemente. Esto es relevante porque el Turbante de Serpiente del Templo de las Mesas también muestra su cuerpo completamente pintado de negro (Figura 6c). Como sabemos por diferentes fuentes mesoamericanas, la pintura corporal negra se asocia con rituales de penitencia, lo que coincide con el contexto que estamos describiendo.

Figura 6. El Príncipe Turbante de Serpiente: (a) Templo del Chacmool (dibujo de Anne Morris en Morris et al. Reference Morris, Charlot and Morris1931); (b) Templo Inferior de Jaguares (Breton Reference Breton1917); (c) Templo de las Mesas (dibujo de Péter Bíró después de Guillermo Couoli Cen, Peter J. Schmidt y Luís Pantoja Días en Schmidt [Reference Schmidt, Kowalski and Kristan-Graham2007:164, Figura 8b]); (d), (e) Jambas del Templo Norte (dibujos de Péter Bíró después de Schele y Mathews [Reference Schele and Mathews1999:250, Figura 6.48]); (f), (g), (h) Templo de los Guerreros (dibujo de Anne Morris en Morris et al. [Reference Morris, Charlot and Morris1931]); (i), (j), (k) Columnata Noreste (dibujo de Anne Morris en Morris et al. [Reference Morris, Charlot and Morris1931]). (Color en la versión electrónica)

Figura 7. (a), (b), (c) Paneles del Gran Juego de Pelota (fotografías de Eduardo Pérez de Heredia); (d) Templo Norte (dibujo de Linnea Wren); (e) Dintel de la estructura 4B3 (Ruppert Reference Ruppert1952:Figura139a). (Color en la versión electrónica)

Los objetos que porta Turbante de Serpiente en sus diferentes apariciones son variados (Figuras 6 y 7). En unas ocasiones aparece sosteniendo un delgado palo que se ha identificado como una cerbatana y que podría vincularlo con la escena de los cazadores con cerbatana de la bóveda. En otras ocasiones aparece ataviado como jugador de pelota, y en otras más muestra el atlatl y las flechas de los guerreros toltecas. Finalmente, en unas escenas trae los palos curvos y un abanico de plumas. Los dos primeros casos se asocian consistentemente con el Gran Juego de Pelota al oeste, mientras el atlatl y los palos curvos aparecen únicamente en los edificios del este de la Gran Nivelación, como el Templo de los Guerreros, el Templo de las Grandes Mesas y la Columnata Oeste. Cuando aparece con el atlatl muestra diferentes tipos de collares y la faldilla es de plumas. En el Juego de Pelota presenta dos atavíos distintos: el primero incluye un gran collar de varias vueltas de cuentas de turquesa, orejeras circulares del mismo material y un bezote, vistiendo una falda corta. Mientras tanto, en las columnas y jambas del mismo Templo Norte (Figura 6c) y en el Templo Inferior de los Jaguares (Figura 6b) porta la nariguera tubular, una orejera de colgantes y un collar circular blanco, quizás de concha, así como una falsa barba. Su vestido es muy ligero, un cinturón anudado de color rojo con borlas colgantes de color amarillo. Turbante de Serpiente aparece en todas las representaciones con la llamada vírgula de la palabra, que indica que está hablando o, más posiblemente, cantando. En los paneles del Gran Juego de Pelota muchos personajes aparecen cantando, pero es Turbante de Serpiente quien muestra un canto de mayor tamaño, siendo especialmente interesante el panel norte del lado este, donde adquiere la forma de una cabeza de serpiente emplumada, identificando este motivo como el Canto de Quetzalcóatl (Figura 7c).

Es también importante que en el Juego de Pelota aparecen dos personajes con turbante en cada uno de los paneles. El primero, que aparece usualmente tras el jugador sacrificado, muestra el turbante de serpiente, y el otro, cerrando la fila, porta un turbante sin serpiente. En estos casos su atavío es similar al de los otros jugadores de pelota, exceptuando el adorno de una concha cortada, el símbolo de Quetzalcóatl (Ringle Reference Ringle2004:187). Dado que dos personajes con turbante aparecen en la misma escena, podemos suponer que el del turbante de serpiente es el heredero que va a convertirse en rey, mientras su propio sucesor en la casa real aparece con turbante sencillo.

Otros personajes con turbante, pero sin la serpiente, aparecen en el muro norte del Templo Norte, que muestra seis personajes con turbante sentados en tronos circulares y ninguno de ellos es aparentemente Turbante de Serpiente (Figura 7b). Es necesario notar que, al parecer, el personaje que encabeza la fila no tiene turbante. Todos ellos llevan collar de mariposa de turquesa y nariguera tubular. Siguiendo a Erik Boot (Reference Boot2005:413), es inevitable comparar esta escena con los personajes del Altar Q de Copán, donde se representa a los diferentes sucesores en el reinado, desde el fundador hasta quien comisionó el monumento. Sin embargo, en el caso de Chichén Itzá no parecen ser ancestros, sino participantes en la ceremonia. Por tanto, pensamos que esta congregación de personajes con turbante no representaría a los ancestros del rey de Chichén Itzá, sino a la línea sucesoria de la Casa Real de Chichén Itzá. No existe otra reunión similar de personajes con turbante en la iconografía del sitio. Finalmente, en la Estructura 4B3 (Ruppert Reference Ruppert1952:Figura 139a), un personaje con turbante y cerbatana rematada en una calavera ocupa toda la superficie inferior del dintel (Figura 7e). El turbante es semejante al de los personajes sentados en el Templo Norte y presenta un adorno que asemeja una placa de jade en su frente.

La temporalidad de las representaciones de personajes con turbante de serpiente abarca desde alrededor de los años 930–950 en el Templo del Chacmool hasta quizás 1020–1040 en el Templo de los Guerreros, cubriendo unos cien años, por lo que, si nos encontramos ante personajes históricos, no pueden ser todos el mismo. Aunque muchos elementos iconográficos de Chichén Itzá tienen contraparte en el Tajín, como las palmas de piedra que portan en la cintura los jugadores de pelota (Ringle Reference Ringle2004:187), y en Tula, el tocado de turbante no aparece fuera de Chichén Itzá y se puede argumentar por tanto un origen local. Finalmente, es importante resaltar la relación del Príncipe Turbante de Serpiente con el personaje conocido en la literatura como el Personificador de Quetzalcóatl o Sacerdote Quetzalcóatl (Ringle Reference Ringle2004:182-186; Quetzalcóatl Impersonator, Figura 8), ya que aparece constantemente detrás de él en la mayoría de las representaciones.

Figura 8. Sacerdote Quetzalcóatl en el Templo Inferior de Jaguares (Breton Reference Breton1917). (Color en la versión electrónica)

Consideraciones sobre la organización política de Chichén Tolteca

De acuerdo al relato del acceso de Hunac Ceel, y a la iconografía observada en Chichén Itzá, coincidimos con otros autores en que en el sistema de gobierno de Chichén Itzá, solamente un individuo accede al trono (Baudez y Latsanopoulos Reference Baudez and Latsanopoulos2010:1-2; Cobos Reference Cobos, Kowalski and Kristan-Graham2007; Ringle Reference Ringle2004:213), por lo que no parece viable la opción de un gobierno dual como el propuesto por Charles Lincoln (Reference Lincoln, Sabloff and Wyllys Andrews1986). Lo que es más difícil es tratar de identificar al gobernante en la iconografía, dado que existen muchos personajes de alto rango diferenciados.

En el muro norte del Templo Norte el rey ocupa la posición más importante de todos los relieves, sentado en el trono de jaguar, lo que también sucede en los relieves del Templo Inferior de los Jaguares, mostrando claramente que el sistema de organización política a fines del siglo diez — inicios del siglo nueve era de gobernante único, aunque admitiendo que una figura religiosa también jugó un papel muy prominente en el gobierno. De acuerdo tanto a las fuentes coloniales indígenas, como el Chilam Balam, como a las españolas, como Diego de Landa (Tozzer Reference Tozzer and Tozzer1941) y Relaciones histórico-geográficas de la gobernación de Yucatán (Garza et al. Reference Garza, Izquierdo, Cázares and Figueroa1983), que se refieren al Postclásico tardío, y especialmente a Mayapán, a la cabeza de cada entidad política existían dos figuras: el rey (halach uinic) y el gran sacerdote (ahau can en el Chilam Balam; ah kin may o ahau can may en Landa). La etimología de este último título es ambigua, ya que may cuenta con los significados de “ofrenda, regalo, tabaco, y polvo” en cholano clásico y yucateco (Bíró Reference Bíró2012:38-42; Boot Reference Boot, Loughmiller-Cardinal and Eppich2019). Ah kin es un conocido título del sacerdocio que apareció ya en el período Clásico tardío (en Xcalumkin), mientras can funciona más probablemente como un verbo, conectando con la expresión del Clásico terminal ukanan may “su guardada ofrenda” (Chichén Itzá, Dintel 4 del Templo de los Cuatro Dinteles y fragmento 12 de la banda jeroglífica del Caracol). En ambos contextos, may “ofrenda” se encuentra con símbolos de objetos (tok’ pakal “pedernal-escudo”, es decir “la guerra”, y bihtun “calzada de piedra”) que fueron guardados (ukanan) por el rey y por un dios, K'ak’upakal y Yax Pech Kan Ajaw (identificado con Ehecatl) respectivamente. Es relevante que además de que may se relaciona con la ofrenda y con el tabaco, en el lenguaje de Pokom ah mai es “el que ofrenda” (Miles Reference Miles1957:750). Aunque no conocemos exactamente las relaciones entre ambos oficios, casi todos los documentos enfatizan el papel prominente del halach uinic, lo que sugiere que la relación era asimétrica.

Existe un personaje de gran importancia en los relieves de Chichén Itzá, que ha sido denominado el Personificador (impersonator) de Quetzalcóatl, cuyo poder debió ser considerable, y al que aquí denominamos Sacerdote Quetzalcóatl (Figura 8). Este personaje ha sido tratado con amplitud por varios autores (Ringle Reference Ringle2004:182-186; Taube Reference Taube and Prem1994:220-225) y aparece también en el Templo Norte, el Templo Inferior de los Jaguares, el Templo del Chacmool, el Templo de los Guerreros y otros edificios.

En el episodio de Hunac Ceel aparece un personaje llamado Ah Mex Cuc que podría esclarecer el papel político del Sacerdote Quetzalcóatl en Chichén Itzá. Aunque no queda claro en el texto si Ah Mex Cuc es una persona o una deidad, en el Chilam Balam se considera como uno de los cuatro padres del linaje de los Itzá, por lo que es posible que sea una figura ancestral. La traducción literaria de Ah Mex Cuc es Ardilla Barbada. En otros contextos el nombre completo es Ah Mex Cuc Chan, o sea, Ardilla Serpiente Barbada, y por lo tanto es posible que el nombre original haya sido Ah Mex Kuk Chan, o sea, Serpiente Emplumada con Barba, un epíteto exacto de Quetzalcóatl.

En el relato del Chilam Balam, después de las ceremonias de entronización, los participantes se dirigieron hacia el este, a la ciudad de Coba, para hacer a la gente obedecer el nombre de Ah Mex Cuc. Es muy interesante que Ah Mex Cuc sea mencionado como “gente” (uinic) en el códice Morley (un libro colonial en yucateco), entre otros grupos étnicos tales como los franceses, los españoles y los moros (Whalen Reference Whalen2003:127). Así, de acuerdo a las mentes de los escribas mayas yucatecos que escribieron y corrigieron estos manuscritos, ah mex cuc uinic denota un origen extranjero (Knowlton Reference Knowlton2010:136).

En el Chilam Balam, Hunac Ceel fue “el arrojado” (pulben) de Ah Mex Cuc al Cenote. Una vez en el Chumayel aparece mencionado el nombre completo Ah Mex Cuc Chan o “Serpiente Ardilla Barbada”, o “Serpiente Barbada de Plumas”, es decir, Quetzalcóatl. Es razonable, por tanto, argumentar que el personaje con atributos de Quetzalcóatl en la iconografía de Chichén Itzá corresponde con el Ah Mex Cuc Chan de las crónicas. Es posible que el personaje que antecede a Turbante de Serpiente en la escena del cenote del Templo Norte sea el mismo Ah Mex Kuk Chan, dado que en las columnas del Chacmool y en el Templo Inferior de Jaguares Turbante de Serpiente siempre aparece tras Sacerdote Quetzalcóatl.

Conclusión

En este trabajo hemos mostrado las concordancias entre la iconografía y las fuentes documentales, aunque queda la advertencia de que los textos de Chilam Balam son una mezcolanza de documentos que nacieron en épocas diferentes, además de que algunos de ellos se produjeron de modo oral, mientras que otros son los vestigios de una escritura antigua que desapareció de repente en el choque entre los españoles y los mayas yucatecos. Además, el relato que se conserva en las dos primeras páginas de Chumayel es de nuevo una mezcla de textos de épocas diferentes sin continuación entre sí (Roys Reference Roys1933:67-77).

El fechamiento absoluto del Templo Norte no se ha logrado, pero consideraciones de cronología cerámica y estratigrafía arquitectónica apuntan a que pertenece a la segunda fase de arquitectura tolteca de la Gran Nivelación, que extiende esta gran plataforma hacia el oeste, posiblemente alrededor del año 1000, como parte del enorme esfuerzo constructivo del Gran Juego de Pelota (Bíró y Pérez de Heredia Reference Bíró and Pérez de Heredia2016; Pérez de Heredia Reference Pérez de Heredia2010; Schmidt y Pérez de Heredia Reference Schmidt and Pérez de Heredia2005; Volta y Braswell Reference Volta, Braswell and Braswell2014). Otras opciones más tempranas de fechamiento han sido propuestas por diversos autores (véase un resumen en Ringle Reference Ringle2004). En cualquier caso, no es prudente dar por sentado que el tallado de los relieves sea absolutamente contemporáneo a la construcción, dado que podrían ser ligera o substancialmente posteriores. Tampoco podemos asumir que los rituales representados refieran a eventos contemporáneos a la talla de los relieves, dado que podrían referir a eventos pasados (como la fundación de la ciudad), e incluso ser de carácter mitológico.

El otro problema cronológico es el emplazamiento del episodio del ritual de acceso de Hunac Ceel, acerca del cual no existe consenso en la comunidad académica. Hunac Ceel, personaje que, de acuerdo a los redactores del Chilam Balam, cometió traición o perfidia (ukeban) a los reyes de Chichén Itzá e Izamal, podría haber vivido en el siglo doce o en el catorce (y menos posiblemente en el siglo diez; véase las sugerencias de Barrera Vásquez y Rendón Reference Barrera Vásquez and Rendón1948; Boot Reference Boot2005; Edmonson Reference Edmonson1982, Reference Edmonson1986; Roys Reference Roys1933, Reference Roys, Pollock, Roys, Proskouriakoff and Ledyard Smith1962). Nosotros pensamos que el emplazamiento en el siglo quince es el correcto, como sugiere el arquetipo reconstruido del Chilam Balam (que aparece más en Tizimín y Pérez que en la versión de Chumayel; ver Gunsenheimer Reference Gunsenheimer and Prem2003). De ser correctos estos fechamientos de la construcción del Templo Norte y del episodio de Hunac Ceel, estaríamos observando una continuidad del ritual de acceso de los gobernantes del norte de Yucatán que abarcaría cuatro siglos.

Tal permanencia sugiere que la celebración de estos rituales continuó durante el apogeo de Chichén Itzá y posteriormente en Mayapán. El hecho de que la coronación de Hunac Ceel se haya dado en Chichén Itzá, que la otra parte de la ciudad fue fundada por un grupo mexicano en un Katun 8 Ajaw del año 930 (Bíró y Pérez de Heredia Reference Bíró and Pérez de Heredia2016), dentro del contexto de un nuevo Katun 8 Ahau, hacia 1440, indica que se buscaba una refundación dinástica bajo la nueva casa real de Hunac Ceel. Chichén Itzá actuaría, así, como el aglutinante identitario de la mayoría de los linajes antiguos de Yucatán que a partir de entonces comenzarían a ser conocidos como los Itzáes.

En resumen, creemos que desde al menos 930 (aunque hay evidencia de que algunos cambios comenzaron ya en siglo nueve; ver Bíró y Pérez de Heredia Reference Bíró and Pérez de Heredia2018), con la llegada de un grupo extranjero (muy posiblemente del Altiplano), la organización política de Chichén Itzá consistió en una dualidad de gobierno asimétrica en que el rey supremo gobernó junto con el sacerdote principal, de un rango inferior, en un ambiente de transformación de la ideología (el culto de Quetzalcóatl). Posteriormente, Mayapán y después los Itzá del Lago Petén Itzá heredaron este sistema político, que habría persistido así durante más de siete siglos en el norte de Yucatán (930-1697).

Agradecimientos

Queremos agradecer a Linnea Wren por facilitarnos amablemente sus dibujos de los relieves del Templo Norte, así como a Sylviane Boucher y a dos lectores anónimos por sus comentarios y observaciones.

Declaración de disponibilidad de datos

No se han presentado datos originales en este documento.